東日本大震災を契機に日本国籍を取ったアメリカ人

「日下公人という日本人」を聴く

東日本大震災を契機に日本国籍を取ったアメリカ人

「日下公人という日本人」を聴く

幣原喜重郎の「外交五十年」を読んで

「官僚、もういいかげんにせんかい」を読んでみる

「戦前の日本」を読む

「台湾人と日本精神」(蔡焜燦)を読む

「世界史で学べ!地政学」を読む

「日本統治時代を肯定的に理解する」を読む

「イザベラ・バードの旅」(宮本常一)を読む

本日3月11日は忘れもしない東日本大震災があった日です。私と家内は、昼三時過ぎに車のディーラーさんの所で話をしておりました。ふと後ろにあるテレビを見ると映画のような信じられない光景が映りました。この世の終わりのような光景です。その後、政府の対応のまずさもあり、多くの人がお亡くなりになり、人々が東北から避難しました。

ある人は親戚や友達を頼りに東京や大阪に避難し、外国の方は祖国に帰りました。

深い悲しみが日本中を襲いました。

しかし、賢明な被災地の方々は冷静に怒りや悲しみをこらえ対応されました。

日本全国、海外から支援の手が差し伸べられました。在留米軍による「友達作戦」Operation Tomodachiも実施されました。これは災害救助、救援、復興が目的でした。

24000人の将兵、190機の航空機、24隻の艦艇が参加しました。兵士たちは強制されて集まったのではなく、志願兵として集まったそうです。しかも10分で枠が埋まってしまったそうです。

そんな中で、「絆」という言葉が自然と日本全国に起こってきました。

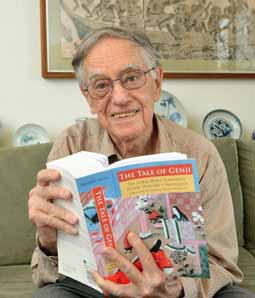

日本が二度目の震災の危機と収束しそうにない福島原発事故の恐怖におののいている時に、震災被災地の人々ををジート見ている一人のアメリカ人の学者がいました。その方が有名な日本文学研究家のドナルドキーンさんです。

ドナルドキーンさんは、太平洋戦争時に日本語が堪能であったために亡くなられた日本兵から日記や遺書等押収しそこから軍事情報を集める仕事をされていました。日本兵はほとんどが日記を書いていたそうです。日記を読んでも軍事情報はなかったそうですが、そこから日本人の心を見たそうです。人は死に直面して自分の本当の気持ちが出てきます。そこに引き込まれていきます。

当時、日本人に対して2つの矛盾した印象を持っていたそうです。一つは、中国を侵略する悪の帝国としての日本。もう一つは桜の美しさに象徴される雅を愛する国・日本。

この矛盾する印象を持ちながら日本に対する興味が深まっていきました。

アメリカ兵だったらほとんど、早く戦から帰って恋人とデートしたいとか家族と一緒にくらしたいと思ってるだけだが、多くの日本兵が日記を書き和歌や俳句等の詩を書いているのに驚いたそうです。

ドナルドキーンさんは、「これらの日記は時に耐えられないほど感動的で、一兵士の最後の日々の苦悩が記録されていた……私が本当に知り合った最初の日本人はこれらの日記の筆者たちだった」と言われています。

私の眼にいつしか涙が湧いていた

ドナルドキーンさんは、戦後になっても日本に対する不思議な謎は深まるばかりだったそうです。そして疑問を解く鍵として読んでいったのは戦中・戦後の作家の日記だそうです。特に高見順の日記には共感から感動すら感じたそうです。「私の眼にいつしか涙が湧いていた。いとしさ、愛情で胸がいっぱいだった。私はこうした人々と共に生き、共に死にたいと思った…」と言われています。

2012年震災の年、ドナルドキーン教授(89歳)は日本に骨を埋めることを決意されました

震災の時にドナルドキーンさんはテレビを通して日本人を見ておられたそうです。日本人の悲しみや恐れに耐え、冷静に行動する日本人に深く感動されたそうです。その年に日本国籍を取得しました。

「こういう人達と一緒にいたい」という気持ちだそうです。

日本人としては恐縮の極みです。ドナルドキーン教授は日本文学に関するご本は英語日本語併せて40冊以上になるそうです。私もドナルドキーン教授には足下にも及びませんが、祖先が残してくれた貴重な文学歴史を勉強していきたいと思います。

現在96歳になり、ますますお元気で長生きしてください。

本書は民俗学者で有名な宮本常一さんがイギリス人の旅行者・イザベラ・バードの旅行記を読んで民俗学者としての感想を書いている本になります。イザベラ・バード(1831-1904)は旅行家として中国、朝鮮、東日本、ハワイ等旅行しており、数多くの旅行記を書いています。私は彼女の朝鮮紀行を読んで大変面白かったので、味をしめて彼女の「イザベラ・バードの日本紀行」を読もうと考えたのですが、この本を寄り道して読んでしまうことになりました。

日本各地の風習や庶民の生活を知り尽くしている宮本常一から見てイザベラ・バードの旅行記がどのように映っているか?この二人の視点が混じるとどのような化学反応をおこすかを見てみたいと思いました。

明治初期の頃の貧しい生活も見えるが世界でも希にみる幸せな楽園であった日本

日本に住んでいる我々は気づかないのですが、明治時代の外人からすれば「穀物や果物が豊富で、地上の楽園のごとく、人びとは自由な生活を楽しみ・・」なんて書いています。宮本常一さんも当時のモースやアーネスト・サトウにしても日本のことをべた褒めと言っています。さらに、日本が世界で一番平和であったとも言っており、「ディッケンズの『二都物語』を読んでいると、ロンドンからドーバーまで一人歩きはできない。危険なので馬車に乗らねばならない。馬車には護衛官がついているわけで、それが当時世界で一番平和であるといわれているイギリスの状態なのです。」と書いています。

驚きです。日本人は貧しい生活の面はありますが、平和で楽しい生活を送っていたのがわかります。

これは現在でも田舎に行くと実感できます。田舎の家では鍵をかけずに外出したり、寝たりしています。日本人はだんだん劣化しているのでしょうか?暗くなります。

嫌な話ですが、蚤が多くいたようです。戦後GHQがDDTを撒いて蚤を撲滅した有名な話があります。それは良かったのですが、DDTは発がん物質を含むので大きな爪痕を残したと思います。

宮本常一さんも認めているように警察官は武士の出身が多かったのですね。今までそのようなことはほとんど考えたことはありませんでした。戦前では非常に尊敬されていました。今でも私は尊敬しておりますが。

イザベラ・バードは「警官はとても知的で、紳士的な風采の青年である。」と高評価です。海外の警官は賄賂を要求したりしていますが、日本ではそんなことはありません。そこに日本の治安の良さの根本があると思います。

日本人はイザベラバードから見て子どもを大切にし、家族を大切にする国だったようです。「いかに家が貧しくとも、彼らは、自分の家庭生活を楽しむ、少なくとも子どもが彼らをひきつけている。」と言ってます。昔から日本は家族や子どもを大切にする国だったということのようです。宮本常一も「日本の当時の家庭生活が非常に巧みにつかまれていると思うのです。」と適確に読み込んでいます。

イザベラ・バードはアイヌ人の部落で女性の地位が低かったことをあげていますが、宮本常一さんは「イザベラ・バードがこの地(北海道)を訪れた頃には女は男より一段低く見られており、それは東日本全般の風習だったということは言えると思います。」と言っており、西日本では女性の地位が強かったようです。私は鎌倉時代などの書物を読んで感じる事は女性は結構強く、並み居る男の武士を率いている女主人もいたりします。又、地域により差があるのでしょう。関西なんかでも女性は強く感じたりしますが、どうなんでしょう。

「イザベラ・バードの旅」(宮本常一)は講談社学術文庫から出ています。260ページの小さな本です。今から100数十年前の日本という桃源郷を見せてくれます。当然、悪い面も見えます。そこはじっくりと反省の糧にしていきましょう。

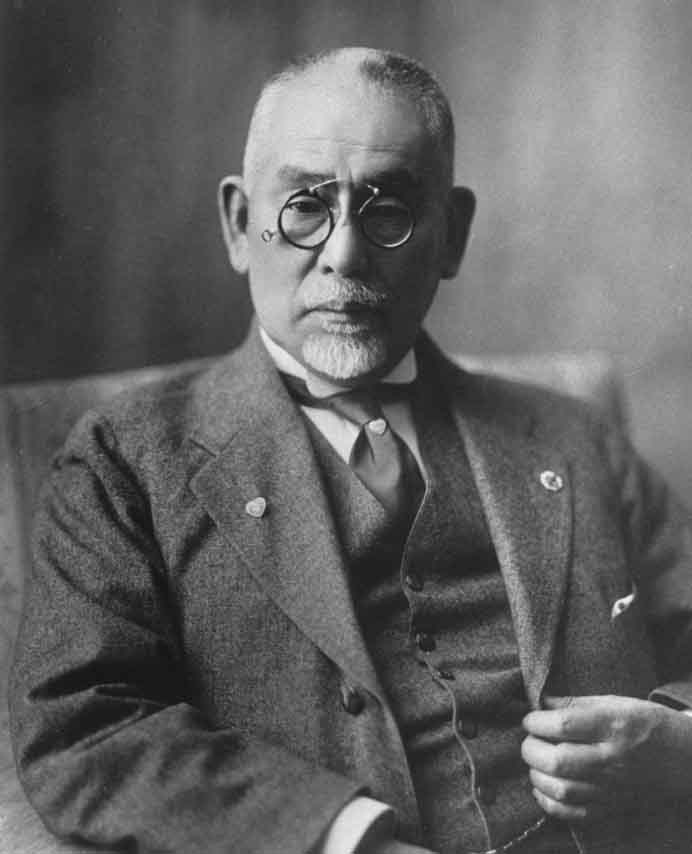

幣原喜重郎と言っても知る人は少ないかもしれませんが、戦前と戦後に渡り政治に大きな影響を与えた政治家です。明治五年に大阪門真市の豪農の家で生まれました。東京帝国大学を卒業して、エリート官僚として外交に携わります。今までの陸奧宗光や桂寿太郎のような国士タイプの外交官とはことなります。

イメージ 1

1920年代に外交官として外務省をリードして幣原外交と呼ばれていました。

幣原外交の特徴は、当時の強国であった英米とは協調して、決して反旗を翻さないのを一つの特徴としています。

しかし、中国大陸での中国人から日本人への殺害や暴動等に対する軟弱外交がシナ事変の泥沼化を招いたと言われています。

1927年に南京で蒋介石が率いる武装勢力が日本人を含む多くの外国人滞在者を襲撃するという事件が発生しますが、干渉しないという外交方針で、日本人を救出するという目的で軍隊を派遣することをおこないませんでした。

中国人で生活している日本人からすれば非常に不安だったと思います。

国際情勢が緊迫している現在にも通ずる時代の中でどのような生きかたをしたか「外交五十年」から学んでいきたいと思います。

1.日英同盟を実質廃棄する4カ国同盟に変更してしまった。この日英同盟の破棄は、日本の孤立を招き大東亜戦争への方向に進めることになった。幣原は、2国間の同盟よりも複数の国家間の善意と協調の協約の方が堅固な平和を築けると考えていました。しかし、この協約は日本の安全に全く役に立ちませんでした。日英同盟が昭和15年頃まで続いていれば日米で戦争まで発展することはなかったと思います。

2.一貫して支那の政府に対しては融和的であった。その為に中国大陸で起こるテロに対して十分な邦人保護が十分でなかったと思います。さらに日本人に対して舐められることになり支那事変の泥沼に入り込む原因の一つを作ることになったと思います。

後に幣原は、「軟弱外交で思い出したが、この昭和二年三月の南京事件につづいて四月の漢江事件が起こったときイギリス大使から、事態が険悪だからといって、日英共同出兵を提案して来た。日本には緊急の場合には緊急閣議を開いて、去就を決するからといって、差当りこのイギリスの出兵の議に応じなかった。

あとでそれが議会の問題になった。イギリスの提案は千載一の一好機であったのに、その機を逃して共同出兵をしなかったのは、何故か。外務大臣は優柔不断で、在外居留民利益保護の任務を怠るものだ、といって、攻撃が私に集中した。私は当時の情において、出兵の必要を認めなかったからだと一言するにとどめた。」と言っています。本人にしてみればいろいろと言いたいことはあったとは思いますが。。。結果的には、共同で出兵し居留民の保護すべきだったのでしょう。

幣原外交については、非常に難しい話もあるので、突っ込んだ議論は後ほどに行いたいと思います。

ここでは、幣原喜重郎の経験した体験を書き連ねてみたいと思います。

今から88年ほど前の昭和5年、東京駅で日本国の首相である浜口雄幸が狙撃され重傷を負うという事件が起こりました。岡山での陸軍の演習に行くために東京駅に首相がいましたが、佐郷屋留雄という右翼の活動家に至近距離から銃撃されました。当時は、政府や著名人の襲撃は頻繁に行われており、政治家は命がけの仕事であったと思います。

事件の背景としては、第一次世界大戦後の長引く不景気に有効な景気対策を行わなかったことと、ロンドン軍縮会議での海軍の軍縮を認めてしまったことにあったと思います。とくに金本位制に戻ってしまう金解禁は失業と倒産を加速させることになりました。

中学校の時に勉強して少しは頭の隅に残っていると思いますが、不況の時は金融政策と財政政策を国が行います。

浜口内閣の時の金融政策は、紙幣をいつでも金貨と交換できる金本位制に戻しました。これは、発行紙幣の数が金貨の数に必ず制限されることになります。(金の埋蔵量は限られています)

不況のときには、企業や銀行が潰れるため、お金が足りなくなります。しかし、供給される貨幣の量が少ないために不況から脱出することができないことになります。

丁度、まん悪く昭和4年に世界恐慌が勃発します。銀行や企業が資金不足の為、バタバタと倒産していきます。普通であれば、企業や銀行に資金を投入して救済します。しかし、浜口内閣はそれと逆の政策をとったということです。

ついでですが、平成に入っての失われた20年の不況も日本銀行の金融政策の失敗に大きな原因があります。

4代前~1代前の日銀総裁である速水さん、福井さん、白川さんは金融緩和を全くしてきませんでした。その結果、失われた20年と言われる時代が続き、第二次安倍内閣の金融緩和で日本経済が息を吹き返したと思います。

速水さんなんかは「デフレは良い」とまで言ってました。デフレはたとえ緩やかでも非常に有害です。

徐々に物価が下がってくるので、みんなお金を貯め込みます。売り上げも徐々に下がってくるのでリストラも出てきます。

さて、世界恐慌の頃とリーマンショックの頃は似ている所が多々あります。冷戦後おおよそ10年でリーマンショックが発生しました。第一次世界大戦終戦後、おおよそ10年で世界恐慌が発生しました。

リーマンショック発生時には、米国の中央銀行であるFRBの議長であったバーナンキは適切な金融緩和を行い極端な不況に陥ることを回避しました。日本は、時の日銀総裁であった白川総裁の元、根本的な金融緩和が行わず、極端な円高に陥りました。白川総裁は、包括的金融緩和という名前で金融緩和をしているように見せかけましたが、実際に購入したのは残存期間1~2年の国債や資産でした。残存期間1~2年のほとんど金に交換される資産を買ってもあまり効果はありません。このやる気の全くない金融緩和にたいして一部の国会議員や経済評論家が怒り日銀法改正の運動がおこりました。

民主党の時代に不況の風が吹いたのは今でも記憶に新しいと思います。

世界恐慌の場合は、浜口内閣では金融政策では、金本位制に戻るという逆金融緩和を行いました。その後、昭和6年に高橋是清が大蔵大臣に就任して金融緩和を行い不況から脱しました。

米国では、フーバー大統領は財政政策は行いましたが金融政策は行いませんでした。その後のルーズベルトは金融政策を行い大恐慌から脱しました。

1929年の世界恐慌の権威であるバーナンキによると、世界恐慌からの早々に脱出した国は概して金本位制度から早々に離脱した国だそうです。

つまり、金融緩和の足かせになる金本位制度からの離脱が重要なキーポイントになったと思います。

世界恐慌後でもリーマンショック後でも同じようなテロが行われ、無法者国家の出現が共通

そして、恐慌やデフレから脱出の課程で必ず出てくるのが無法者国家出現とテロ発生です。

1929年の世界恐慌の時には、ナチスドイツとソ連が力を延ばしてきました。ドイツではナチスによるテロが猛威をふるいました。ソ連では、粛正の嵐が国内に吹き荒れました。日本では、浜口首相の銃撃、5.15事件、2.26事件等、支那では通州事件、広安門事件等が発生しました。

リーマンショック以降では、ISの発生やヨーロッパ、米国でのテロの発生があります。日本でも靖国神社ての爆破事件がありました。これからオリンピックにかけて、いつテロが発生してもおかしくありません。戦前のような政治家に対する襲撃は、国民の理解を得ることができないので、マスコミと政治屋を中心に倒閣運動が行われています。

一方、ならず者国家としては、北朝鮮、中華人民共和国、ロシアが台頭しています。

幣原がたまたま、ロシア大使の見送りで東京駅に行っていた時に浜口の襲撃がおこなわれた

幣原は広田弘毅がロシア大使として赴任するので、東京駅に見送りに行ってました。

その時に、駅長から総理が来られているので貴賓室に来てくださいと言われましたが総理とは関係ない用事で来ているので貴賓室には行かないと断っています。

突然、パチパチという音がして「それ、やられた!」と近くの警官が怒鳴ったそうです。

幣原は音のした方向を見ると、大変な人だかりで、誰やと見ると浜口首相が担がれていったそうです。

幣原が広田と別れてようやく浜口首相の所にかけつけると浜口首相から『男子の本懐だ!』と言っていたそうです。そこから幣原の記述を読むと、「『昨日の総予算案の閣議も片付いたので、いい時期だった』などいろいろ話しかける。私は、「物をいうとどんどん血が出るから、物をいっちゃいかん」と止めたが、私が居るとはなしかけるので、ソッと駅長室へ行った。

何よりも手当が急要だ。築地の林病院と、東大と慶大の病院へ電話をかけ、三人の外科の大家が駆けつけた。・・・」と書いてあります。

東大の塩田博士が、『私が連れて行きます』と言って東大病院へ連れて行ったそうです。真鍋博士が自動車に同乗したそうですが、本郷四丁目の十字路あたりから脈がずっと弱くなり、生憎赤信号で自動車が進ます気が気じゃ無かったそうです。

テロの現場が生々しいです。

浜口首相はその場は命を長らえますが、次の年(昭和6年)8月に亡くなります。幣原は、浜口首相とは、大阪中学校からの同級生で、ショックだったと思います。

幣原は満州事変について感想を書いています。満州事変は昭和6年に関東軍がおこした事件です。柳条湖近くの満鉄という鉄道で爆破事件が勃発しました。関東軍は当初、事件の犯人は中華民国の手先と言っていましたが実は自作自演でした。当時満州には日本人(朝鮮半島出身者も日本人として大量に満州に流入していました。)と支那人との間で多くのトラブルがあったそうです。さらに、支那が国民党政府、中国共産党政府、軍閥等が互いに争っている内乱状態で非常に治安が悪かったそうです。満州鉄道でも多々線路に置き石がおかれたりしていました。

この謀略を皮切りに関東軍は、熱河省を除く満州を占領しました。

一枚岩でなかった陸軍

陸軍中央は、当初関東軍の動きに反対であった。陸軍中央は、参謀本部建川部長を満州での軍事行動を止めさせるために派遣したが、建川も同じむじなだったので全く意味がなかったそうです。

そのような中で幣原は、「然らば、この大きな戦禍の発端たる満州事変はどうして起こったのか。その原因はどこにあるか。今から遡って考えると、軍人に対する整理首切り、俸給の減額、それらに伴う不平不満が、直接の原因であったと私は思う。」と言っています。

その後、幣原は、緊縮財政によって世間の空気が暗くなってしまったことを話しています。

「これに続く浜口内閣の大蔵大臣井上準之助君があらゆる苦情を排して、財政緊縮を断行した。文官も、人数を減らす。月給も減らすことにした。鉄道大臣の仙石貢君の如きは、『誰かこんなことをするのだ。月給を下げて、人気の悪化しないためしがあるか。』と怒鳴ったりした。」

世界恐慌の時に、金融緩和をせずに真逆の金本位制への復帰をおこない、民間でお金が足りない状況を作りました。さらに、政府がお金をばらまけばまだしも、反対に緊縮財政をおこない民間へのお金の環流をストップしてしまうという不況を深刻化する政策を打ってしまったことを話しています。

また、支那での日本人に対する悔日政策があったそうです。

「この悔日政策は、単に中国内部だけでなく、満州方面でも同様であって、日本人の正当な活動が、地方官憲に妨げられた事も少なくなかった。その著しい例は、中村震太郎という太尉が中国官憲から旅券の査証まで受けて北満地方に旅行したが、ようとして消息が不明になった。それが中国人に惨殺されたということで、陸軍の軍人を非常に刺激した。」

日本は、海外での領土の保全を確保するためにその領域を拡大していったのでした。陸軍の兵力が少ないなかで、反対に周囲に安定した国家を作り少ない兵力で保全が保てるシステムを作ろうとしたのか?と考えます。

満州で日本人の借地が支那の官憲によって差し押さえされていた

「それから万宝山事件というのもあった。それは満州のその地方(長春の近在)にいた朝鮮人の一集団が、借地して水田経営を始めようとしたのを、中国地方官憲に差し押さえられた事件で、日本から抗議したが、なかなかラチがあかない。こんなわけで、日本人の活動が満州方面ではすべて排斥されるという感じを与えられていた。」と書いています。

当時、朝鮮人は日本人でした。日本政府はいつものように抗議はしますが、相手はいつも馬鹿にして聞き入れません。

今の政府と同じです。現在支那で日本人が8名?スパイ容疑?で拘束されていますが政府は遺憾の意を表明するだけでその当時と変わりません。

ミサイルを撃ち込まれても同じです。自国の国民を守る気持ちが感じられない文です。国会では、不毛な議論が続けられています。当時も今も一緒です。

鈴木貫太郎は、終戦時の総理大臣です。米国との戦争でいよい戦局もだんだん悪化し、終戦交渉にあたる人材として昭和天皇の期待を受けて総理大臣に着任しました。

その鈴木貫太郎が昭和11年の2.26事件で襲撃に遭いました。その時の様子を幣原は書いています。

当日に7~8人の兵隊と1人の指揮官が家に押しかけ鈴木貫太郎が『君らは何だ』と言ったら、『済みませんけれども、閣下の生命を頂戴に参りました』と言ったそうです。

鈴木は、『よしっ、それなら少し待て』と言って、日本刀を探しにいったが見当たらない。

仕様がないので、戻ってきて『よしっ』と素手で出てきて、『君らの見る通り、オレは何も手に持って居らん。やるならやれ!』と言ったそうです。

すごいですね!死ぬことを怖がっていません!何というすごい日本人でしょうか。

普通であれば、驚愕のあまり、ワナワナ震えて、ひざまずいて命乞いするでしょう。

無抵抗の老人に対して、幣原の記述では、

「『射て』と号令した。パンパンと銃声が弾丸が頭にあたったので、鈴木はそこへバッタリ倒れた。

そのとき、偉いのは奥さんであった。流石に武人の妻で、少し離れたうしろの方にキチンと座って、ジッと良人の最後を見届けていたという。射撃が終わると、一人の兵隊が倒れた鈴木の側へ寄って、脈を見ていたが、『脈があります、止めを刺しますか』と隊長にいった。隊長は、『それには及ばん』といって、倒れた鈴木に対して、また最敬礼をさせた。」と書かれています。鈴木は、三発を左脚付け根、左胸、左頭部に被弾し血の海だったそうです。

奥さんがセイキ術とかいうものを心得て血を止めたそうです。その後、医者が手術をして九死に一生を得たそうです。

その後、再起して日本を救いました。感謝です。

今の政治化やリーダーでこれだけ腹の据わった人はいるでしょうか?

我々も含めて死生観をもう一度考え直す必要があるのではあいかと思います。

後、鈴木貫太郎の奥様が「鈴木貫太郎のとどめを刺す」ことを制止したとの話も聞いています。この時の鈴木貫太郎殺害の首謀者は、安藤輝三という陸軍大尉で、その前からちょくちょく鈴木の家に訪問しており鈴木に感銘を受けていたそうです。

昭和4年の世界恐慌と昭和恐慌で日本は、不況の真っ只中に突入しました。特に東北では、女子が貧乏のあまり身売りをしたりしました。軍隊では、特に東北出身者の新兵がガリガリに痩せていたために、何とかしなければならないという決起の動きがでてきたそうです。陸軍の中に社会主義者が蔓延することになり、このようなクーデターやテロが勃発することになりました。経済が不況になると必ずポピュリズムが発生し、英雄が踊り出てき、テロやクーデターが発生するということでしょうか。

最近のマスコミが煽った民〇党ブームを思い出します。確かリーマンショック後でした。あのスタンフォード大学出身でエリート高学歴の方に人気が集中しました。

引っ越しして首班指名を逃れようとしていた

戦災で多くの日本人が大変な目に遭っていましたが、幣原も同じく大変でした。

次のように書いています。

「引越間際の思召。多くの人と同じように、私も戦災に遭った一人で、前の千駄ヶ谷の家も家財も自動車もみな焼けてしまった。」と言ってます。

そんな中で、地方に隠居して平穏に生活しようと考えていたそうです。その引越の作業を為ている時に、陛下から大命が下されたそうです。隠居しようと考えていた中での首班指名なので大変だったと思います。戦後の混沌たる状況で多くの仕事が首相の前にあったと思います。その中で最重要の仕事と考えたのが新憲法の起草であったそうです。

彼は、「その憲法の主眼は、世界に例のない戦争放棄、軍備全廃ということで、日本を再建するにはどうしてもこれで行かなければならんという堅い決心であった。」と書いています。

さらに、「武器を持たない国民でも、それが一団となって精神的に結束すれば、軍隊よりも強いのである。例えば現在マッカーサー元帥の占領軍が占領政策を行っている。日本の国民がそれに協力しようと努めているから、政治、経済、その他すべてが円滑に取り行われているのである。しかしもし国民すべてが彼らと協力しないという気持ちになったら、果たしてどうなるか。占領軍としては、不協力者を捕らえて、占領政策違反として、これを殺すことが出来る。しかし八千万人という人間を全部殺すことは、何としたって出来ない。数が物を言う。事実上不可能である。だから国民各自が、一つの信念、自分は正しいという気持ちで進ならば、徒手空拳でも恐れることはないのだ。」

と言って、「僅かばかりの兵隊を持つよりも、むしろ軍備を全廃すべきだという不動の信念に、私は達したのである。」との結論を述べています。

この意見は、「平和憲法」が出来たときの首相の考えをストレートに述べた一文と思います。

3月に入り、朝日新聞から財務省での公文書書き換えを指摘する記事が載りました。それを裏付ける資料の提示や写真が掲載されず、意味がわかりにくかったです。

朝日新聞は、記事の打率?が低迷していましたが不気味な感じもしました。それに比べで財務省は鉄壁の人事体制を組み、安倍首相も恐れる力をもっています。迎え撃つ財務省も一週間ほどジーと黙っていました。

そして、朝日新聞の言っていた公文書の書き換えが真実であることがわかってきました。財務省は平成10年に起こったノーパンしゃぶしゃぶ事件再来を思わせる大不祥事を起こしてしまいました。

その後の3月20日には、日本年金機構が業務委託していたSAY企画が中国企業へ500万人分の入力委託をしていたというとんでもない事件が発生しました。日本年金機構は、消えた年金以降、個人情報流出、支払額の間違い、天下り、95万人のデーター入力ミス等。数え上げればきりがないほど不祥事を起こしています。

昔、東條英機は、ミッドウェー海戦敗北を終戦直前まで知らなかったという話を聞きました。海軍が一国の首相である東條に敗北の事実を秘密にしていました。陸軍(東條は陸軍出身でした)と海軍は犬猿の仲だったそうです。こんな大事な情報を海軍の官僚達は時の首相に伝えなかったのでした。

本日3月28日、理財局の元局長であった佐川さんが証人喚問で国会に出席しています。財務大臣や総理大臣も公文書書き換えを知りませんでした。

総務省が導入した文書管理システムを使っていたので、文書の書き換えは即時にわかるそうですが、

最強官庁と言われた財務省に何があったのでしょうか?

このような流れの中、日本の官僚の歴史を勉強するために、手頃なこの本を読んでみることにしました。

この本は歴史通として知られる谷沢永一さんが平成14年に発売した評論です。

著者の谷沢永一さんは、昭和4年に大阪で生まれ、関西大学の教授で文芸評論を中心に活動をされていました。平成23年に亡くなられました。

歯に衣を着せない鋭い論説が鮮やかでした。

本日(3月29日)に「す・またん!」(読売テレビ)の辛坊さんを見ていたら4月から大阪市営地下鉄が民営化されるとの解説をしていました。少し驚いたのが市営地下鉄の職員の平均給料が754万円ということでした。

私の庶民感覚からすれば平均給与としては少し高いのでは?と思ったりしましたが、少し他の電鉄会社等との平均給与を調べてみました。

東京都交通局 734万円(都営バス)

京都市交通局 675万円(地下鉄とバス)

神戸市交通局 757万円(地下鉄とバス)

民営鉄道 645万円

関西大手5社 670万円

〇南海電気鉄道 557万円

〇阪急電鉄 824万円

以上

南海電気鉄道の平均給与が一番低いです。阪急電鉄は金持ちですね。阪急電鉄は一番儲けているのでしょうが、特急料金を徴収しないので好きです。この本の中でも阪急電鉄を創設した小林一三の話がでてきます。

この本の表紙を開き、中表紙に次の文章が記載されています。少し長くなりますが含蓄のある言葉なので紹介させていただきます。

「膨大強力な近代官僚機構を有する近代国家において、政党の闘争を抑圧し、果ては絶滅させたりする無分別は、結局、官僚の独裁支配、すなわち官僚国家(Obrigkeits-staat)

をもたらすこと必定である。」

(マックス・ウェーバー政治論集)

マックス・ウェーバーは、明治時代~大正時代に活躍したドイツの社会学者です。

これは、戦前の日本を予言している言葉と感じます。

戦前日本は強力な官僚機構を有する国家でした。

陸軍と海軍という強大な軍隊を持っていました。軍隊と言っても所詮官僚組織です。さらに、内務省、大蔵省、外務省等々の官僚達がおりまさに強力な官僚機構を有していました。現在も強力な官僚機構は続いています。

その状況で、政党政治が機能しなくなると、官僚の独裁国家になると言っています。戦前に、国家主義者等が美濃部達吉の天皇機関説という学説を攻撃し、それに野党の政友会が倒閣を連携させるために政治問題化させ騒ぎました。

前回読んだ幣原喜重郎も昭和6年に首相代理として議会で失言して、議会の中で大乱闘が発生します。

その大乱闘も相当激しかったようで、後に「議会振粛要項」という議会改革が進められました。

昭和初期の政友会と民政党は、国内・国外で問題が山積みでしたが、それはほったらかしで、運転席のハンドルの奪い合いを行っていたように見えます。

そんな中で、5.15事件が起こり、時の首相の犬養毅が亡くなります。その後政党政治が終焉(挙国一致内閣の成立)し、退役軍人(退役官僚)や官僚が行う政治の時代になっていきました。

著者からすれば、官僚独裁の時代が支那事変で始まり、終戦で終わる時代?ということにだと思います。

国会が機能せず、倒閣運動に野党が走っていた昭和初期と言うのは、ミサイルが飛んでくる中で首相の嫁はんが怪しいと騒いでいる政治屋のいるどこかの国とそっくりと思ってしまいます。政党政治を健全化することが非常に大切であると感じました。

江戸時代には、武士は地位や金にに恋々とすることなく、武士道に生きたとのことです。農民から年貢を取り立てるのですが、五公五民が建前だったそうですが3割徴収できれば御の字だったそうです。もし、5割徴収しようものなら百姓が筵旗を立てて襲ってきたそうです。農民の不満をうまく解消しながら、少しでも多く年貢を徴収することが武士の役割だったそうです。

江戸中期の宝暦3年に荒れていた長良川、揖斐川、木曽川を治めるため、幕府は薩摩藩に三つの川の治水工事を命じるそうです。幕府にとっては、薩摩藩は怖い独立藩でしたので、難題をふっかけて薩摩藩の力を削ごうと考えていました。薩摩藩家老の平田靱負(ひらたゆきえ)が梅雨の中、多くの病死者や工事中の切腹者を出し、工事が終わった後に切腹して責任を取ったそうです。

現代でしたら、そこまでする必要は無いと考えるのですが、そこは武士道という超論理的考え方なのでしょう。

非常に重い官僚の責任に感心するばかりです。そこまで責任を負うことによって江戸時代に平和が保たれたのでしょう。

著者は、大久保利通のことを、「近世のわが国に普遍であった責任感や義務感など、美しい日本人の精神基盤を、ことごとく打ち砕いていくのである。」と散々にこき下ろします。

さらに、大久保の親友ができない根暗な性格と、西郷に散々世話になっておきながら最後は裏切る人間性を批判します。

大久保が暗殺された後は、明治十八年に内閣制度が確立するまでは、青天井のように頭上は空白、すなわち従うべき権威がないために、官僚達は自分たちが国権であると思い上がり、自らを国権化する有様であったと断罪します。薩長であれば才能のあるなしや経歴を問わず出世てきたようです。

そんな中で、政府も地縁血縁の情実人事では優秀な人材が育たないということで、明治十九年に帝国大学令を発布し、官僚養成に乗り出します。

初代文部大臣になった森有札の「例せば帝国大学に於て教務を挙ぐる学術の為めと国家の為めとに関することあらんば、国家の為めのことを最も先にし最も重せざる可らざるごとし・・・」の演説をあげています。

お役所の仕事は国家の為にあるとの目的がこの演説から窺えます。

著者によれば、この国家とは、「幕末の志士たちに溢れていた『公』の意識のかけらも見られない。何をおいても国家優先という殺伐としたエゴイズムである。」と批判しています。

この頃から官僚制の弊害が出てきていたのですね。福沢諭吉の「学問のすすめ」の言葉を引用しています。

『青年の生僅かに数巻の本を読めば乃ち官途に志し、有志の町人僅に数百の元金あれば乃ち官の名を仮りて商売を行わんとし、学校も官許なり、説教も官許なり、牧牛も官許、養蚕も官許、凡そ民間の事業、十に七、八は官の関せざるものなし。・・・人民は国の食客たるが如し』

福沢は慧眼は、素晴らしいです。適確に日本人の心を描写しています。学問のすすめが執筆されたときには、官僚の時代に入っていたのですね。

国民は、公務員の良いカモとなっているように書かれています。

国民も国民で、見合いの釣書の職業欄に公務員と書いてあればそれだけで花丸が付いているように思います。学歴欄に東京大学などと書かれていれば花丸五重丸でも付いているようです。

日本人の公務員に対する信頼は絶大なものがあります。

憲政の常道という言葉は、現在ではほとんど知る人はいないと思います。大正末から5.15事件までは、憲政の常道というルールで国民の意見を反映させる政治を行っていました。そのルールとは、

1.衆議院の第一党が政権を執る。

2.現政権が失政によって倒れたときは、野党第一党が次の政権を執る。失政以外の首相がテロ等で死んだりした場合は政権交代はしない。

このルールをコントロールしていたのが元老の西園寺公望でした。と言うのは、今の憲法のように国会議員の議決で首相が選ばれている訳では無く、元老が憲政の常道というルールで政権交代に道筋をつけていったと思います。

その後、5.15事件で、満州国の承認に消極的であった政友会の犬養毅が殺害されました。当然、テロなので政友会の次の総裁である鈴木喜三郎が首班指名されるわけですが、この人がとんでもない軍部強硬派だったそうです。

これで、西園寺は鈴木喜三郎には首班指名せず、海軍の穏健派で平和を望める人を齋藤實を首班指名しました。

斉藤内閣は立憲政友会と立憲民政党のそれぞれから人材が入り込んだ内閣となりました。これで二大政党が交互に内閣を組閣していく憲政の常道が崩れることになりました。

ここで国民の代表である政治家と政党の政治が終焉したと思います。著者は、「昭和五年から終戦までは、陸軍が私権力を行使していた。『統帥権干犯』という屁理屈の故事付けで、陸海軍は内閣の決定に従わない独立した存在であると主張した。政党にたいする宣戦布告である。なのに政友会の鳩山一郎は政権欲に目がくらみ、陸海軍の言いなりになってしまった。」と言っています。

『統帥権干犯』問題というのは、昭和五年、ロンドンで各国の軍縮会議が開かれました。そこで、各国の補助艦の数を制限する話し合いが行われましたが、欧米一0に対して日本は七という予定から六・九七五と少ない数で批准されました。これに対して海軍と野党政友会は、この数を不満として明治憲法に書かれている天皇の統帥権を犯すものだということで議会での大騒ぎが『統帥権干犯』問題です。この論法でいくと、陸軍と海軍の予算を決めることそのものも統帥権干犯になるということです。陸軍と海軍に対しては誰も口を挟むことが出来なくなったという議論です。

なお、鳩山一郎とは、孫である元鳩山由紀夫首相のおじいさんです。

犬養毅暗殺の後、高橋是清が臨時で首相を勤めますが、それ以降は近衛文麿を除いて首相は全て官僚か軍人出身者ばかりになってしまいました。

2.26事件の後、国民の期待を受けて近衛文麿が首相になります。この時にとんでもない人が内閣書記官長(今で言う官房長官と言ったところですか)になります。

朝日新聞出身・信濃毎日新聞出身の風見章です。

この時に盧溝橋事件が勃発し、支那事変が勃発します。この人は支那事変を長引かせましたが、戦後には社会党の代議士として、中華人民共和国の周恩来に会いに行き「日本が中国に侵略して迷惑をかけた」と謝っています。

こういうのをマッチポンプと言うのでしょう。戦前は、支那事変の政府当事者でありながら、戦後は何食わぬ顔をして謝罪を行い、謝罪外交の第一歩の足跡を残しました。

そして、昭和十三年には、「国家総動員法」と言うとんでもない法律を成立させました。

第一条には、「国家総動員とは、戦時(戦時に準ずべき場合も含む)に際し、国防目的達成のため、国の全力を最も有効に発揮せしむる様、人的及び物的資源を運用するをいう」とあります。

これは、国内にあるすべての物質を国家の為に差し出し、総動員業務(物質の生産、流通、輸出入、運輸、通信、金融、衛生、教育、研究、情報、宣伝等々)を国にさしださせ、労働争議や経済活動を制約し、集会・大衆運動を制限し、新聞の発行停止などを、政府は国会決議を経ずとも勅令をもって行うことがてきます。

本当に恐ろしい法案です。

この法案が国会に提出された時には、政友会と民政党は強く反対しました。

昭和十三年三月三日に議場で法案の内容を佐藤賢了中佐が大声で説明しましたが、他の議員達の説明も全く聞く耳を持っていなかったので宮脇長吉代議士が「これではあまりにも一方的すぎる」と叫ぶと、中佐は軍靴で壇上を蹴ってサーベルを打ち鳴らしたそうです。

これで、どうしようも無く、この法案が成立したそうです。

官僚は首になることもなく、次々と「国家の為」と言う名目の為に物資や人員を集め、使っていく流れができました。

近衛内閣というとんでもない内閣ができ、尾崎秀実や風見章等の共産主義者や官僚等が巣くい日本を亡国へとひきずりこんでしまったことは、十分肝に銘じたいと思います。

国防の為と言う大義の為に、全ての国の資源を利用出来る、とする国家総動員法ですが、近衛首相は支那事変の間は発動しないと言っていました。

しかし、実際には公布からわずか一ヶ月後の工場事業場管理令を皮切りに、次々と新しい制令を発布してしまったそうです。

「昭和十一年~十六年(1936~41年)にかけて銃制経済という名目で、自動車製造業法、人造石油事業法、製鉄事業法、航空機製造事業法、造船事業法など産業ごとの『事業法』が次々と法制化されていった。」と言っているように官僚の支配が作られていきました。

さらに、官僚は企業の経営まで、手を突っ込もうとしていました。この手を突っ込むのを推進したのは、朝日新聞の笠信太郎です。『従来の統制がその自治たると官治たるとを問はず、要するに『物の流れ』を規定し統制したに過ぎなかったといふことは、(中略)経営乃至は企業そのものからは離れて物質を統制するといふことになった。いはば[経営]を外側から統制するといふことになり、[経営]の内部に少なくとも直接には統制は入り込まなかったといふことを示すのである。これは各経営が、物質、資本、労働力については殆ど統制されて一定の枠の中に入れられながら、この枠の中における活動、即ちこれらの統制された統制された生産要素をもってするところの利潤獲得の活動については、何ら直接の制約を蒙らないでいるといふことを語るものである』と言っており、『この経営の外側を統制して、その内部を統制しないといふ行き方は、(中略)生産力拡充の障害を作り出した所以でもあり、そこにいまの統制の組織の限界が示されることになったのである。』と笠の言葉を引用しています。

企業の経営まで国家の手が入ってくれば、共産主義社会になります。官僚統制国家を目指す方向へと進んでいきました。

この様子を見ると、国民の声が政治家を動かし政治家がちゃんと官僚をコントロールしていたとは到底思えないです。

この笠信太郎ですが、戦後日本代表するジャーナリストですね。

六十年安保闘争の時には、朝日新聞を使って安保条約反対の運動に火をつけて煽った人です。樺美智子さんが騒乱の中で死んでからは急に矛先を変えました。

反対運動を急に沈下させました。朝日新聞は、昔から騒乱を起こすんですね。

当時企画院という内閣直属の物質動員・重要政策企画立案できる部署がありました。そこでは、企業は株主のために利潤追求すべきてはないとの方針を受け、「経済新体制確立要綱案」の原案を作成したそうです。

その原案の一部では、

一.商法を改正し企業に於ける資本所有と経営機能とを分離し企業経営の公共性を確立し経営担当者に公的性格を賦与すること

とあり、そのことが引用されています。社会主義国家のようでもあります。

ここまで手を突っ込まれると企業も黙っていません。

財界代表の小林一三(阪急電車の創設者)が反旗を翻したそうです。小林一三は、山梨県韮崎市(にらさきし)の出身で、明治二十五年に慶応大学を卒業し三井住友銀行に入り、阪鶴鉄道(JR福知山線・舞鶴線)の監査役になりました。十五年ほど勤めた後、証券会社に入ったが関東大震災で頓挫してしまいました。

心機一転箕電創設に携わることになりました。この箕電も、初めは「タヌキが乗るのか」と言われたそうです。小林には文才があり、郊外生活の快適さを魅力的にアピールするパンフレットを一万部作成して住民を集めたそうです。それに付随していろいろなレジャー施設を作っています。

当時、俳優になるには資格が必要だったそうで、人材不足だったそうです。芸能学校を作ってお客を呼んだそうです。遊園地を作りました。劇場を作りました。温水プールも作っています。

その小林一三と官僚代表の岸信介との間で戦いが勃発します。岸信介とは、安倍首相のおじいさんです。

商工省の次官でした。しかし、小林によって次官を追われました。更に、昭和十六年には、企画院調査官の十七名が治安維持法で逮捕されたそうです。

第一ラウンドでは、小林一三等の財界が反対し、財界が勝利しました。しかし、第二ラウンドでは、東條内閣になり岸は商工大臣に返り咲きました。ここで、大きく官僚が勝利することになりました。

「彼らは企業の自主的運営に制限を加え、鉄鋼、石炭、鉱山、自動車、精密機械、造船といった重要産業について、業種ごとに「統制会」をつくった。」と書いています。

財界の企業経営に制限がかかることになりました。

岸は、昭和十八年には、企画院と商工省を合併させて強大な権限をもつ軍需省をつくりその次官に就任しました。この時の軍需大臣は東條さんなので、実質次官である岸がトップということになります。

岸との戦いに負けた小林はよっぽど悔しかったのでしょう。その顛末をただちに綴り、「中央公論」に「大臣落第記」との記事を連載を始めたそうです。

これには、なんぼのんびりしている官僚連中でもこの連載を止めたそうです。

これは、現在週刊文春が「安倍『暗黒支配』と昭恵夫人の嘘を暴く」とか書いているのに比べたらかわいいもんですね。

ところで、著者が言うように「小林の連載が実現しなかったはじつに惜しい。」です。

この章の最後で面白い結論を書いています。それは、

戦争を仕掛けたのは官僚である

です。

著者は戦争責任というものは法的にはありえないと考えています。しかし米国との戦争を企んだ責任は官僚にあると考えています。

特に革新官僚と言われる人々は戦争を手段として利用し、統制経済による支配を目論んでいたとまで言っています。

日本は敗戦でGHQが日本に乗り込んできました。

GHQは、内務省を解体しました。内務省とは、官庁の中の官庁と呼ばれたいたそうです。現在の警察庁、国土交通省、厚生労働省、総務省を統合する省庁でした。絶大な権力を持っていたそうです。内務省に変わって力を持ってきたのが財務省(大蔵省)でした。この財務省の横暴で思い出されるのが、「国民福祉税構想」です。平成六年二月三日、細川首相が突然、総額六兆円の所得税減税を行うと同時に平成九年から消費税三パーセントを廃止して七パーセントに引き上げる「国民福祉税」を導入すると発表しました。実質、消費税の七パーセントへの増税です。

細川首相は、わずか五日前に消費税の引き上げは無いと言っていました。

その時の官房長官も全く知らされていませんでした。後に武村官房長官は週刊誌の取材で、「官が暴走して国民の知らないところで大変なことが進行してしまった」と述べたそうです。

満州事変の時に、地方の軍隊が暴走して大きな問題になりました。この時も、大蔵省(財務省)が勝手に暴走して消費税の増税を進めようとしました。

恐ろしい事です。特に財務省の人達は財務省の事を富士山に例えているそうです。日本一の省庁ということだと思います。財務省の人々は東京大学を優秀な成績で卒業し、国家公務員試験総合職の試験を優秀な成績で突破した人々です。試験という闘争に勝利した人ですが、一般国民と比べて偉いと考えていると思います。それに比べ政治家は選挙という国民の付託を受けた人です。政治家が官僚をしっかりとコントロールすることが大切です。

後、官僚の問題として大きくクローズアップされるべきなのは、内閣法制局だと思います。著者も、「内閣法制局は、明治十八年の内閣制度確立と同時に法制局として総理大臣の管轄下に置かれた。戦後、GHQのもとで解体・再設置を経て、昭和三十七年に内閣法制局と改称された。『内閣の法律顧問』とか『憲法第九条の解釈者』などと言われ、特に第九条がらみではきわめて政治的な役割を担ってきた機関である。」と言われています。

官僚は法案提出権を持っていませんが、各省庁で立案したものの審査を行い、与党に根回しし国会提案の了承を取り付けます。

更に、裁判所や外務省の話まで進めていきますが、耳目にも新しい話になるかと思います。

常識では考えられない判決や話が聞こえてきます。

日本史と言えば日本列島で起こった歴史のみを勉強しますが、かって日本であった朝鮮や台湾、サハリン等で何があったのかは細かく勉強しておりません。明治以降先人が日本列島の周辺に移り住んできました。今回は台湾の話を取り上げたいと思います。

この本は、台湾出身の蔡焜燦(さいこんさん)さんの半生と台湾の歴史を二重写しに描いた本になります。蔡焜燦さんは昭和二年に日本統治時代の台湾中部の清水という町に生まれました。平成二十九年の七月に九十歳で亡くなります。司馬遼太郎の「街道をゆく」では案内役として名前が挙がっています。

私たちのお爺ちゃんの世代になります。大東亜戦争の時代をくぐり抜け、中華民国の台湾統治という時代をくぐり抜け多くの苦労の中を生きてこられました。

この本の最初の部分で日本に対する愛情を次の言葉で表しています。

台湾人の対日感情、とくに日本統治時代を過ごされた世代では日本は第二の祖国と考えてられるそうです

そして、「自らの国の先人を貶めないでほしい」と助言されています。

この書物を読み進めていくと、先人達は台湾と日本の為に言葉で言い表せないほど、我が身を省みず粉骨努力されたことに感動していきます。

私は先人の立派な業績もしっかりと学んでいきたいと思います。

まず、この本は、

第一章 台湾の恩人・司馬遼太郎

第二章 台湾近代化の礎を築いた日本統治時代

第三章 「二つの祖国」---「戦争」そして「終戦」

第四章 「祖国」の裏切り

第五章 日本人よ胸を張りなさい

第六章 「台湾論」その後

と六章に分かれています。ここでは、台湾の歴史に直接関連する第二章~第四章と、日本人への助言で重要と思われる箇所を取り上げていきたいと思います。

日本は日清戦争で、清に勝利しました。その結果1895年(明治二十八年)四月十七日に下関講話条約によって清国より遼東半島、台湾、澎湖列島を割譲を受けます。これをもって台湾の日本領有が決定します。

その頃の西欧諸国の植民地政策はどうだったのでしょうか?

少し、西欧諸国の政策を見てみます。

イギリスはインドを東インド会社というアジア貿易の独占を許されたイギリスの勅許会社です。十七世紀から十九世紀半ばまでインドの行政と貿易を一手ににぎっていました。インドの国費の四分の一を搾取されていたと言います。

イギリスの東インド会社が来るまではインドは豊かな国でした。しかし、東インド会社が来てからは、最貧困の国になりました。当時、インドでは綿花が栽培されていました。綿花の栽培にはイギリスから税金をかけられただ同然でイギリスに輸出されました。イギリスでは、本国で作られた紡績機械を使って綿織物として製品化され、インドに輸出されました。しかし、インドには手織りの綿職人がおり、精巧な綿織物を作っていました。イギリスで作った単純な綿織物ではインド産の精巧な綿織物には到底勝ち目がありませんでした。そこで、イギリス人は、精巧な綿職人の指と目をつぶすという暴挙に出ました。

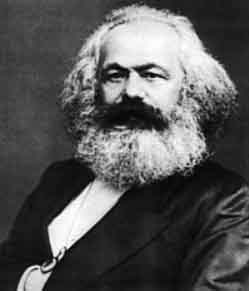

そのことを共産主義者のカール・マルクスが「イギリスのインド支配」等の論説で批判しています。

資本論という本の中で、「綿織物工の骨がインドの平原を白く染めている」という有名な言葉を残しています。

この過酷な植民地支配に対してインドでは多くの反乱等が起こりましたが、その都度、鎮圧されてきました。

イギリス人はインド人の事を人間と考えていなかったのでしょう。大東亜戦争の時に、会田雄次というイタリア文学の研究者が英国に捕虜で捕まりました。その時の経験を書いた「アーロン収容所」という本の中で、英国の女性が会田雄次さんの前で堂々と裸になったそうです。普通であれば好きでもない男性の前で女性が裸になることはあり得ません。実は、この英国女性は、会田さんのことを黄色い猿か何かと考えていて人間とは考えていなかったそうです。

ベルギーにはレオポルド二世という国王がいました。1835年に生まれ、1909年に亡くなりました。アフリカのコンゴを植民地としていました、というよりも所有していたというほうが正確です。1884年のベルリン会議でコンゴを私有地として所有することを認められるや、コンゴでゴムが生産されることからゴム生産に大きなノルマをかけました。

最後には、人々の手首が通貨として採用され、手首を差し出すとノルマが軽減されるようになっていました。

人類始まって以来、初めて?手首が通貨になるという悲惨な状況でした。

おおよそ1000万人が亡くなったと思われますが、スターリンや毛沢東とも肩を並べる悪逆ぶりです。周りの政府も批判はしてきましたが、1909年に亡くなるまでこの悪行を止めることはありませんでした。

オーストラリアでは現地のアボリジニ人を狩りで捕らえて、殺していました。昭和3年頃まで、この狩り?は続いていたそうです。人を殺すことをレジャーにしていたんですね。

更に、フランス、オランダ等の諸国の植民地政策をあげても、もうお腹いっぱいです。

そして、注意しなければならないのは、まだこのようなことが続いていると言うことです。

明治二十八年五月に、台湾では日本での帰属が決定するやいなや、治安は最悪の状態になったそうです。

清の行政長官の唐景菘一派が「台湾民主国」の独立を宣言しました。

清国政府は日本との戦争を恐れて清国への帰還を命じました。そこで、清国の海軍部隊等は本国に帰還しました。しかし、十万人程度の戦力が台湾に残って不穏な動きをしていました。

島内の不穏な空気を察知した日本の近衛部隊は、台湾北部の基陸港に上陸しました。

そこで、樺山資紀初代台湾総督一行の基陸上陸を迎えました。

そんな中で、一人の台湾人一般市民の使者がきました。台北で唐景菘一派が狼藉を働いていたので、日本軍の入城を要請に来ました。

日本軍は清国兵を掃討し、降伏した兵隊を船で大陸へ送還し、台北城内で閲兵式を行いました。

当時、日本政府内で台湾の経営をどのように進めるか議論がありました。当時の政府の統一見解は、「内地延長主義」であったとのことです。

蔡さんは、「私が公学校(小学校)時代に習ったことは、台湾は、樺太、朝鮮と同様に日本の”領土”であり、台湾が植民地であるなどという話を耳にした記憶がない。」と言っています。

さらに、日本が台湾を領有したときに、住民に二年の間に亘っての「国籍選択猶予期間」が設けられたそうです。そうして、台湾総督が二代目の首相の桂太郎、三代目は乃木希典になりました。乃木希典は、日本の台湾領有を、「乞食が馬をもらったようなものだ」と言われていたそうです。

統治には抗日ゲリラの対策が大変でした。第十三代総督の石塚英蔵の時代には、「霧社事件」(昭和五年十月二十四日)も起こりました。この事件では、児童を含む百三十名の日本人が殺されました。

その後、児玉源太郎や明石元二郎などの十九名の偉人が終戦までの五十年間に台湾近代化に力を尽くしました。

明治三十一年(1898年)三月に陸軍次官・児玉源太郎が第四代台湾総督に着任しました。総督の右腕になったのが医学博士でもあった後藤新平でした。後藤新平は台湾に着任するや大規模な土地・人工調査を実施した上で、道路・鉄道・水道・港湾のインフラ整備をはじめ、衛生環境と医療の大改善を行いました。

日本内地から百名を超える医師を招き入れ、全島各地に配置して近代的衛生教育を徹底させ病院・予防消毒事業団の設立しました。

当時、アヘン中毒者が多くいましたが、アヘン中毒者を減少させるため、専売制にしました。中毒・常習者のみ専売するようにし、当初全島人口の六パーセントいた中毒者は昭和十六年までには、0.1パーセントにまで減少したそうです。

新渡戸稲造は、後藤新平の推薦で総督府技師として登台し、サトウキビの品種改良を行いました。明治三十三年の三万トンから五年後には二倍の六万トン戦時中には百六十万トンにまで生産量が増産しました。

平成十一年五月二十三日には、後藤新平・新渡戸稲造の業績を称える国際シンポジウムが開かれ、今でも二人に対して台湾では称える人が絶えないそうです。

そこで、講演に立った許氏の話を例に挙げ、「許氏の綿密な歴史検証に基づく客観的な歴史観に会場は水を打ったように静まり返り、その見事な歴史分析に聞き入った。『台湾の今日の経済発展は、日本時代のインフラ整備と教育の賜物です。当時、搾取に専念したオランダやイギリスの植民地と違い、日本のそれは良心的な植民地政策だったのです。』」と言っています。

その後、著者は私費を投じて後藤新平の銅像を建ています。

このシンポジウムの後に、著者は会場に来ていた日本人に、

今では最大の穀倉地帯として潤う嘉南平野ですが、日本の台湾統治が始まった頃は、一面不毛の大地だったそうです。乾期には水不足に悩まされました。穀物栽培には全く適さない土地でした。

しかし、この不毛地帯を豊かな土地へと変えていった人がいました。日本人技師八田与一です。

八田与一は明治十八年石川県河北郡花園村に生まれます。四高を出て、東京帝国大学工学部土木工学を卒業、台湾総督府内務局土木課の技手として就職します。

八田も当初と衛生部門の仕事に就きますが、その後灌漑事業の部門に移ります。

洪水と旱魃を繰り返すこの嘉南地方を穀倉地帯に変えるには、大規模な灌漑施設を作る必要があると提唱し、嘉南平野開発計画書をまとめ上げました。その計画は、烏山頭に大規模なダムを造り、平野には長大な水路を張り巡らせるという壮大なプロジェクトでした。大正九年に工事が開始されました。八田は家族を鳥山頭に呼び寄せ、全てをダム建設に捧げるつもりでこの一代事業に打ち込みました。

そして、十年後に、ついに悲願が成就しました。鳥山頭ダムは、当時東洋一の規模を誇り、大地を網の目のように走る水路は一万六千キロメートルにも及んだ。万里の長城の六倍の距離になるそうです。

八田は一面の荒野原を緑の大地に変えました。地元の人々は、感謝の気持ちを込めて八田与一の銅像を制作し、これを鳥山頭ダムのほとりに安置しました。

著者は、「現在も、その墓と物思いに耽る八田与一の銅像がこの鳥山頭ダムのほとりに建つ。

私は、日本からの訪問者をこの地に案内するとき、しみじみ思うことがある。それは、もし日本の台湾統治がなかったら、こんな立派なダムもなく、おそらく台湾は貧しい島になっていたのであろうということだ。」と書いています。

鳥山頭ダムが完成した後、昭和十七年五月八日、八田はフィリピンの綿作灌漑調査のため護送船で現地に向かう途中、

大正七年に陸軍大将の明石元二郎が第七代台湾総督としてやってきました。明石元二郎は日露戦争の時に情報戦を繰り広げ日本を勝利につなげました。明石の代表的な事業としては日月潭の水力発電事業が挙げられます。このダムは、最大十万キロワットの電力を台北から高雄まで送電するという大型プロジェクトでした。さらに、基隆から高雄までの縦貫道路の着工や鉄道等の交通機関の充実を図るなど、児玉・後藤コンビによるインフラ整備の総仕上げともいえる大事業を取り組んだそうです。

この産業基盤の拡充以外にも、司法制度改革、教育改革にも取り組みました。

大正八年には、「台湾教育令」を発布し、台北師範学校、台南師範学校、台北工業学校、台中商業学校、農林専門学校をはじめ多くの学校が開校されました。

その結果、昭和二十年の就学率は九十三パーセントに達していたそうです。一方四百年間オランダの植民地であったインドネシアでは、就学率は三パーセントでした。

明石長官は大正八年七月に原因不明の高熱で倒れます。その後容態が回復しますが、十月に容態が悪化、二十六日に亡くなりました。明石元二郎は、生前「もし自分の身の上に万一のことがあったら、必ず台湾に葬るように」側近に命じていたそうです。台湾の土になることを決めていました。その遺言に従って、遺体は郷里福岡から台湾に運ばれ日本人墓地に埋葬されることになりました。その事を聞いた台湾人が寄付を集め、皇族以外の方では最高に立派な墓地を作り上げたそうです。

明石総督は、余は死して護国の鬼となり、台民の鎮護たらざるべからず」と残したそうです。

明石総督の思いは、死して台湾の土になり、台湾を厳護することです。

しかし、日本が敗戦してから、国民党軍が台湾に上陸し、明石総督の墓をあばき無残な姿になったそうです。

そこに、国民党軍達がバラックを建てて住みつきました。

その後民進党の陳水扁台北市長は、墓のあるところにバラックを建て住んでいた人々を立ち退かせ、明石総督の墓が掘り起こされることになりました。多くの墓地候補地が推挙されましたが、紆余曲折の末に適地が決定しました。平成十一年に明石元二郎の孫である元紹氏をはじめ、在留邦人、交流協会、台湾政財界の隣席の元、納骨式えが厳かに営まれました。

戦前の日本人教師は皆教育に情熱を燃やしていたし、愛情を注いでいたそうです。

蔡さんの後輩で、優秀だが貧乏な児がいたそうです。すると、先生が生徒の家を訪問し「私が学校へ行かせるから」と、五年間の学費を先生が肩代わりして卒業させたということがあったそうです。

こんな美談は台湾のどこにでもあったそうです。

また、このことが台湾の質の高い人材を育てることになります。

蔡さんの母校の彰化商業学校の校長・大場則雄の白寿のお祝いには、台湾から多くの教え子が駆けつけたそうです。

熊本に住んでいた恩師・大村利信先生も蔡さん夫婦を実の息子とその嫁のようにかわいがったそうです。

こうしたことは、蔡さんだけの特別な関係ではなかったそうです。

明治二十九年に、元旦の祝賀に参加すべく出かけた六人の教師を「台湾民主国」を名乗る暴徒が襲った。

時に、台湾民主国の宣言をもって日本統治に反対する勢力の抵抗運動が頻発していました。六人の教師はひるむ様子を見せること無く、彼らに教育の必要性を説いた。しかし、血の気にはやる暴徒は日本人教師に襲いかかり、全員を惨殺します。

六人の教師は、生前より命をかけて台湾の地で教育の普及に努めたそうです。

その後、殉教した六人の教育に対する精神が人々の間で語り継がれたそうです。

その当時の学校の先生の心意気は素晴らしいです。戦前の先生と生徒の熱い師弟関係を今こそ復興する必要を感じます。文部省の前事務次官のように、反社会的勢力が経営する売春斡旋所に週三回もいくようでは病も深いとは思いますが。

昭和十年頃には、各教室にはスピーカーが設置され、有線放送の教育も行われたいました。童謡、詩吟、筑前琵琶、薩摩琵琶、浪花節、ラジオドラマ、神話、歴史などのプログラムのレコードを揃えていたそうです。

内地から琵琶法師がやってきて生演奏を聞かせてもらったりしたそうです。

四年生になると、午前十時と午後二時に時事ニュースのヒアリングの時間があり勉強したそうです。

昭和十年四月二十一日、台湾中北部を大地震が襲いました。多くの被害が出て、死者は三千名を超える大惨事でした。昭和天皇のご名代である入江侍従長が来られ、一軒一軒民家を回られ、被害の程度に応じて昭和天皇からのお見舞い金を下賜されたそうです。

蔡さんのお母様は軽傷だったのですが、一円をいただいたそうです。家が半壊したところは五円、全壊したところは十円下賜されたそうです。

なお、昭和十年頃の一円は現在の貨幣価値では三千円くらいと言われています。当然、今とは貨幣価値が異なるため、物によって価値が変わってきます。

台湾でも同じ日本であり、「民が宝」であり、天皇陛下のありがたさに感謝し、苦難を乗り越えていくという精神で生きていったのでしょう。

東北大震災や熊本地震の時に天皇陛下が被災者を見舞われたときと同じであったと思います。

大東亜戦争の時の昭和十七年に台湾で初めて志願兵の募集が行われたそうです。

これで台湾人が正規の日本軍人として大東亜戦争に参加できるようになりました。

軍隊に入れば銃弾が当たって死ぬかもしれません。運良く死ななくても怪我するかもしれません。腕を失うかもしれません。半身不随になるかもしれません。それでもこの募集人数。しかも、血書応募した方もいらっしゃいました。

みんな祖国を護るという気持ちでいっぱいでした。

蔡さんは少年航空兵、少年通信兵、船舶兵、戦車兵に募集しました。

見事、一番希望していた航空兵に合格しました。

蔡さんは、「戦時中、多くの台湾人青年が血書嘆願し、あるいは進んで銃後の生産に志願して日本人と共に大東亜戦争を戦った史実を、どうか忘れないでいただきたい。」と書かれています。

日本にいた多くの青年が日本を護るため立ち上がった事実を明確に述べられています。

また、「台湾人に軍人の道が開かれ、祖国を護るという崇高な使命を共に分かちあったことは、多くの台湾人に”日本人”であることをより一層認識させることになった。」とも言われています。

祖国を護るという崇高な使命を素直に感じることの大切さを思います。

その後、著者は奈良市高畑町にある岐阜陸軍航空整備学校奈良教育隊に移動します。

岐阜陸軍航空整備学校奈良教育隊に入校してみると、そこでは台湾で経験した差別はなかったそうです。

反対に、朝鮮人の方が優遇されていたと言われています。それは、台湾人は軍の最上級学校に入ることは難しかったが朝鮮人にはその道が開かれていたことを言われています。台湾人ではせいぜい階級は太尉くらいまでしかえらくなれなかったが、朝鮮人では、中将の位まで上がった人がいたことを例に挙げています。

終戦の知らせを受けたときに、「悔しさと無念の気持ちでいっぱいになり、とめどなく込み上げる涙を濡らしたことは今でも鮮明に覚えている。」と言われています。

他方、「朝鮮出身の生徒達は、その日から食糧倉庫、被服倉庫を集団で強奪するなど、やりたい放題のありさまで、我々は複雑な心境でただそれを眺めていた。」という状況だったそうです。

敗戦の報せは、これまで一つの国を三つの国に分けたようです。

その後、中川中隊長から、すぐには台湾に帰れないだろうから、我々と一緒に炭を作ろうではないかと話を持ちかけられ、しばらく京都の山奥で炭焼きに従事されます。炭焼きをしていると子ども達が「兵隊さん、これをご飯の足しにしてください」と大豆、乾燥した山菜、松茸、山芋などを持ってきてくれたそうです。

「わたしが嬉しかったのは、そうした地元の人々の温かい心だった。」

と書かれています。

特に、”ボンボン”という子ども(小西英夫氏)が蔡さんを兄のように慕っていたそうです。

「食べるものがなかったとき、差し入れてもらった炒った黄金色の大豆がどれほどおいしかったことか。」と

言われています。

四十年後に大阪のロイヤルホテルで”ボンボン”と再会した時、”ボンボン”のお母様の指に蔡さんの奥様がそっと金の指輪をはめたそうです。蔡さんの奥様が四十年前のご恩返しをされたのでした。

敗戦後の食料のないときの話と四十年後の感動的な再会の話に感動します。

なんと義理堅いのでしょう。

昭和二十年十二月二十八日に夏月という船で故郷に帰ることになりました。盛大な歓迎をを到着した台北の波止場で受けたそうです。

到着した志願兵には、甘いお粥が振る舞われ、歓迎のブラスバンドが純白の軍服に身を包み行進曲を演奏していたそうです。

「『祖国だ!』と叫んで泣いた!」そうです。

たとえ日本本土と言え異なる地です。そこでいろいろな苦労があったと思います。蔡さんの苦労がしのばれます。

その歓迎の群れの中で、よれよれの服を着た乞食のような格好をした敗残兵がいたそうです。その姿を見て、嫌な予感がしたそうです。

その姿は、敗戦後の日本兵でも見られなかったそうです。日本兵の姿はどのような状況でも頭の先からつま先まで凜としていたそうです。

体育教員としての出発

蔡さんは運動が得意であったことから、地元の中等学校の体育の教師として就職されたそうです。

ただ、終戦後になって突然、標準語が日本語から北京語に変わって苦労されました。

また、支那ではびこっていた腐敗が学校の教育に広がりました。蔡さんも、いらぬ嫌疑をかけられたりしました。

台湾は、中華民国の領土になり、腐敗が広がり支那本土から来た外省人には仕事があるが台湾出身者には仕事がない状況になりました。

台湾出身者は、たばこの露天商はもとより、考えつくあらゆる仕事を始めました。

そんな矢先の昭和二十二年二月二十七日、台北市で、官憲と役人が、老婆が露天で売っていたたばこを取り上げ売上金まで取り上げました。

老婆は、売上金は返してほしいと懇願しましたが、官憲は銃床で老婆の頭を叩きつけました。

この状況を見ていた民衆が回りを囲みました。官憲はこともあろうに民衆に対してピストルを発射しました。

台湾出身者は官憲を追いかけ、台湾全土で外省人に対する抗議活動に火がつきました。次々と台湾国内で民衆のデモが発生しました。

しかし、官憲側も黙っていません。デモに対して弾圧が始まりました。

裁判官、弁護士、医者、学者等の日本統治時代に教育を受けた人人か拘束されて、拷問を受けたり殺されたりしたそうです。おおよそ、一万八千人~二万八千人が殺されたそうです。

蔡さんは、「白色テロは台湾全土で荒れ狂った。台湾大学の有名な連れ去られたまま現在も消息は不明。当時台湾で最高の販売部数を誇った新聞社の社長は、陳儀の批判をしたという理由で連行され、その後行方不明。こうした迷宮入りの事件は数え上げれば枚挙に暇がない。」と言われています。

「陳儀と和平交渉を行った王添丁(おうてんてい)・台北市議会議員などは、数日前まではお互いに酒を酌み交わしていた外省人の憲兵隊長にガソリンをかけられ、火をつけられて焼き殺された。」

とも言われています。

怖いですね!こんな恐ろしいことを平気で行うんですね。

また、

「北部の基隆港では、キリで手のひらとふくらはぎに穴を開けられ、その穴に「八番線」と呼ばれる太いストロー大の針金を通され横一列に繋がれた人々と銃で撃たれて海に落とされていった。」と書いています。

この殺し方は蒙古襲来の時にも蒙古軍が日本人を殺したやり方と一緒です。

日連は当時の壱岐や対馬の状況に関して、一ノ谷入道という人に宛てた手紙の中で、百姓等は殺し、女は集めて、手に穴を開けて紐を通して船の横にぶら下げ引いていったと書いています。

枚挙に暇が無いと言われている以上、虐殺が台湾全土で行われました。

どれだけ、白色テロが荒れ狂ったかこの発言から分かります。

蔡さんは戦後は中学校の体育教師をしていました。子どもからあまりにも人気があり、その事に嫉妬した周りの教師から密告されて教師を辞めざる終えなかったそうです。

密告で教師を辞めるとは、恐ろしい話です。

その後、いろいろな仕事を経験されて、船会社の営業部長として東京に出張されたそうです。

取引先の上司が、慰安の為に蔡さんをストリップに連れて行こうとしました。

しかし、蔡さんの希望で靖国神社に行くことになりました。

秋色に染まった靖国で、南海に果て北に屍れた(たおれた)戦友のことを思い頭を垂れていたそうです。

その時に、案内の高島さんが、お兄さんの遺影を定期から差し出し、二人で参拝されたそうです。

平成十一年九月二十一日、台湾中部でマグニチュード七・六の地震が発生しました。

早速、日本の国際緊急救助隊(白川団長以下百十名)が台湾入りし、捜索に尽力した。

その約一ヶ月後に日本で台湾チャリティーシンポジウムが開かれ、蔡さんも、

「みなさん、ありがとう。みなさん日本人はほんとうに温かい。・・」

と言われています。

金美齢さんが最後に出席していた人々に訴えました。

「もともと台湾と日本は、非常に近いものがあります。こんどの大地震で、これだけの方が台湾に思いを寄せてくださいました。そして当日、マスコミの取材陣と一緒に救援隊が午後二時の飛行機で羽田から飛び立ったというあの出来事、いままでの潜在的にあった、台湾と日本の近さが行動によって表に現れたと私は思っています。・・日本以外にはないのです。覇権主義国家の中国にこの地域のリーダーシップをとってもらっては、皆が迷惑するのです。」

中華人民共和国の江沢民が十万ドル(一千万円)を台湾に寄付したことに対して、金美齢さんが

と支那に対する競争心を示されたようです。このチャリティーで一千五百万円集まったそうです。

東日本大震災の時には、台湾からは、非常に熱い支援をいただきました。

これを見ると、台湾と日本との太い絆を見ます。

と強く後押ししてくれます。

今の台湾の近代化があるのは、「それは、日本の先人達がその叡智をふりしぼって前近代的社会であった台湾を近代化させ、愛をもって民衆の教育に努めた成果なのである。これは歴史の”真実”であり、戦後日本の進歩的文化人が振りかざすような希望的推測やフィクションとはわけがちがう。」とも言ってくださいます。

この本は、戦前から戦後に生きた台湾出身の愛日家の蔡さんの体験になります。

我々も、先達の貴重な功績や体験を大いに学んでいきたいと思います。

「世界史で学べ!地政学」という本は、駿台予備校の講師をされている茂木誠さんという方が書かれた本です。

歴史を見る時に、現在の価値判断から歴史上の人物を評価するのは、僭越であると思っています。

また、日本人から他国の人々の生き方は、理解が難しいです。

生きるか死ぬかという時には、食物を盗むことも、自殺することも、人を瞞すこともあったと思います。

できるだけ、相手の身になって理解できるようにと思い、この本を読んでみました。

歴史を勉強していて感じることは、テレビで放映している芸能ニュースを見ているような気持ちになるということです。

つい最近まで、新婚でラブラブだった芸能人夫婦が、ある日突然離婚する、と言うような話を良くテレビで見かけます。

全く、脈絡がないんです。歴史学は、芸能人の恋愛事情を年表にして覚えさせられているような学問と思いうんざりしています。

茂木さんは、今の高校の教科書で定番といえる山川の教科書の解説を引用しています。

『ファシズム諸国は自国民の優秀さをとなえ、それぞれの支配権確立をめざすだけで、広く世界に訴える普遍的理念を持たなかった。さらに、ファシズム諸国の暴力的な占領地支配は、占領地民衆の広い抵抗運動を呼び起こした。この結果、ファシズム諸国は事実上、全世界を敵にまわすことになって、敗北した』

と山川教科書には書かれてるそうです。

連合国の側には正義があるが、ファシズム国家は非道で、ひどい侵略を行ったと書かれています。

茂木さんは、「正義は勝つ」という物語で山川教科書は書かれていると言われています。

さらに続けて、「『連合国』のなかには自国民を数百万人虐殺したスターリンのソヴィエト連邦が含まれていること。

『強奪された主権の返還』を掲げた『大西洋憲章』の起草者チャーチルが『この宣言はイギリス植民地には適用されない』と明言している」

と言う矛盾に疑問を投げています。

さらに、正義であるはずの連合国間で、戦後に戦争が多発していることも挙げています。

歴史とは、正義を実現する進行過程であるという西欧進歩主義のはなしということです。

この歴史観では、現在の世界を読み解くことが出来ないばかりか、混乱させるものであると言われています。

歴史には正義も悪もなく、現実に則って見ていこうと提唱されています。

19世紀の終わり頃にマハンという人が出てきて、海上権力論という本を出します。その本の中に書かれていることをまとめますと。

①海上権力(シーパワー)を握った国が世界の覇権を握っていった。

②中国貿易を護る為に、パナマ運河を建設し、その防衛のためカリブ海をアメリカの内海にせよ

③太平洋のハワイ・フィリピンに米軍基地を建設せよ。

④ロシア海軍の太平洋進出を阻止するために、米・英・日・独の海洋国家同盟を構築せよ。

と書かれています。

シーパワーとは、海上権力を持っている国になります。英国や日本や米国等です。ランドパワーとは、大陸国家になります。ロシアや支那です。

米国は島らしいです。アメリカ合衆国の地政学的特質は、孤立性にあり、欧州大陸から2000キロ離れているからだそうです。

日本海軍は早くからマハンに注目していました。金子堅太郎は、マハンの「海上権力論」を日本語に翻訳しました。その後、明治天皇の勅命で全国の中学校・高校・師範学校に配布されたそうです。

朝鮮半島の位置を見ると、大国支那、ロシアがあり常にその影響を受けます。

朝鮮半島の付け根の鴨緑江は冬は凍結して、歩いて渡ることが出来るそうです。黄海でも海が穏やかで船で渡るのも容易です。つまり、守りが弱い所です。

従って、大陸の大国の影響や支配を受けます。

そこが、海を隔てた日本との違いです。

日本から見ると、何故朝鮮半島は独立の気概が少ないのかと思うかもしれませんが、地政学的な理由が大いに影響していると考えられます。

丁度、バスの隣の席に強面のやくざが座っているようなものと思います。怖いやくざが隣の席に座っていると、

①やくざに従順に振る舞う。

②面倒なことに、やくざが違うやくざに入れ替わった場合(隣の国が革命等で入れ替わった場合)は、手のひら返しで対応する。(政権交代がドラスティックに行われる。)

③仕える国に必要以上に馴染もうとする。少しでも違和感をもたれると痛い目に遭う。

との特徴があります。

茂木さんは

「漢の武帝以来、歴代中華帝国は朝鮮半島への威圧や侵略を繰り返しました。半島という袋小路に追い詰められると逃げ場がありません。朝鮮民族は最初は激しく抵抗しますが、抵抗しても無駄とわかると、手の平を返して大陸国家に恭順の意を示し、逆に過剰なまでに忠誠を誓います。」と書かれています。

近代朝鮮の歴史で言うと、

1231年 オゴタイ・ハンが第一次高麗遠征。高麗王は江華島へ避難

1232年 第二次高麗遠征。半島北部を制圧、掠奪

1235年 第三次高麗遠征。半島南部を制圧、掠奪

1247~50年 グユク・ハンが第四次高麗遠征。

1253~54年 モンケ・ハンが第五次高麗遠征。

1253~58年 第六次高麗遠征。

なんと、六回も蒙古に国ごと占領され掠奪されています。ひどい掠奪だったそうです。このモンゴルの侵略で朝鮮人の激しい性格が出来たのでは?と言われています。

この後、

●モンゴル→明朝に帝国が変わると、

高麗→李氏朝鮮になります。

●明治日本のシーパワーが台頭すると、

親清派と親日派の戦いが勃発

●日清戦争で清国に勝利すると、

朝鮮独立→大韓帝国

親清派から親露派が台頭(シーパワー派とランドパワー派との対立)

●日露戦争で日本がロシアに勝利すると、

韓国では親日派が政権を掌握する。→韓国併合(1910年)

●日本が大東亜戦争で敗戦すると、

戦勝国と言い出しました。

朝鮮半島でロシアや支那のランドパワー派と米のシーパワー派に分裂し、朝鮮戦争勃発

●中華人民共和国が台頭すると、

大韓民国が支那に近づき、国境を接している北朝鮮が米国に秋波を送っている。

このような朝鮮の歴史を見てみると、隣の大国の影響や支配を直接に受け、その中で、大国と同化しながら歴史を紡いできたのが見えます。

この視点で見ると、蔡焜燦さんの「台湾人と日本精神」のご本に親近感を感じます。

同じ島国生まれという共通点があるのでしょう。日本人と台湾人はのんびりと構えます。

大陸の影響を直接受けることが少ない為に独自の歴史を歩むことが出来たと考えられます。

その本の敗戦後の描写の中で、

「朝鮮出身の生徒達は、その日から食糧倉庫、被服倉庫を集団で強奪するなど、やりたい放題のありさまで、我々は複雑な心境でただそれを眺めていた。」と書かれています。

朝鮮という地政ですり込まれたものがあるのでしょうか、周りの環境の変化に即座に対応するのでしょう。

この本では、他の地域の歴史についても地政学から解説してくれています。地政学の視点が歴史を見る場合大切と思いました。

地政学から支那を見る

私は中国という国が日本と同じように太古から続く統一国家と考えていました。しかし、中国という土地に仕事で滞在することで、日本の常識は全く通用しないことに気づきました。次々と起こるハプニングに中国人と日本人は全く異なることを感じました。以前は、中国人は貧乏だから異なる行動を取るのだとの解釈がありました。しかし、地政学から考えると異なった原因と境遇が見えてきます。

深いことを考えなければ、中国人に関して中国語(北京語)をしゃべる人々という言い方になります。しかし中国に一度旅行すれば、各地方によって色々な言語があることがわかります。13億人も住んでいるんですから。

色んな言葉や民族が住んでいます。

茂木さんは、「具体的には漢字・漢文を使用する地域のことです。特定の民族を表す概念ではありません。」というように定義しています。

「漢字・漢文を生みだした民族ー漢人(漢民族)がその中核ですが、異民族もたびたび中国を征服し、中華文明を受容してきました。漢人自体、諸民族が混血して形成されたものですが、話を単純にするため『漢代までに統一され、漢文を使う民族』を漢人と考えましょう。

秦の始皇帝の最初の統一から清朝まで、2100年続いた中国王朝ー秦・漢・隋・唐・宋・元・明・清のうち漢民族が建てたのは秦・漢・宋・明だけです。隋と唐は支配階級は、鮮卑という遊牧民です。

2100年の半分以上が北方民族の王朝であったということです。

しかし、数多くの異民族に支配されていったことを、中国共産党は認めたくないので、モンゴル帝国を建てたチンギス・ハンも満州人のヌルハチも「中華民族」と名付けることになります。

チベット、ウィグル、果ては沖縄人?も中華民族になってしまいます。

そこで、話が混乱するので、「本書では、漢人を『中国人』、漢人の居留地域を『中国』と呼びます。」と定義しています。

ここの説明も、中国または中国人という言葉を使っていきます。

ランドパワー帝国の外交政策

中国が今までとってきた外交政策は次の3つになります。

王朝の初期には、「攻撃は最大の防御」とばかりモンゴル高原へ遠征しました。しかし、敵は羊と共に逃げてしまい、モンゴル高原で鬼ごっこをしているようになり、終わりがない状態になりました。

人工は常に過剰なので、万里の長城を築きますが、何度も突破されたそうです。

周辺民族の王を、中華帝国の臣下として任命する冊封体制を作ります。

朝鮮や東南アジア諸国の王は、中華皇帝に貢ぎ物を贈って恭順の意を示します。これで、平和を買い維持していきます。

朝貢貿易は中国側の大赤字になるそうです。その結果、朝貢貿易は赤字の為、貿易が滞り、遊牧民は下賜品を求めて再び牙をむくようになります。

↓

中国側は、ひたすら長城を防壁にして立てこもり、人民が疲弊します。

↓

長城を突破した遊牧民が新たな王朝を建てる。

この上のサイクルの繰り返しが中国の歴史だそうです。

元朝のランドパワーがシーパワーに負けた

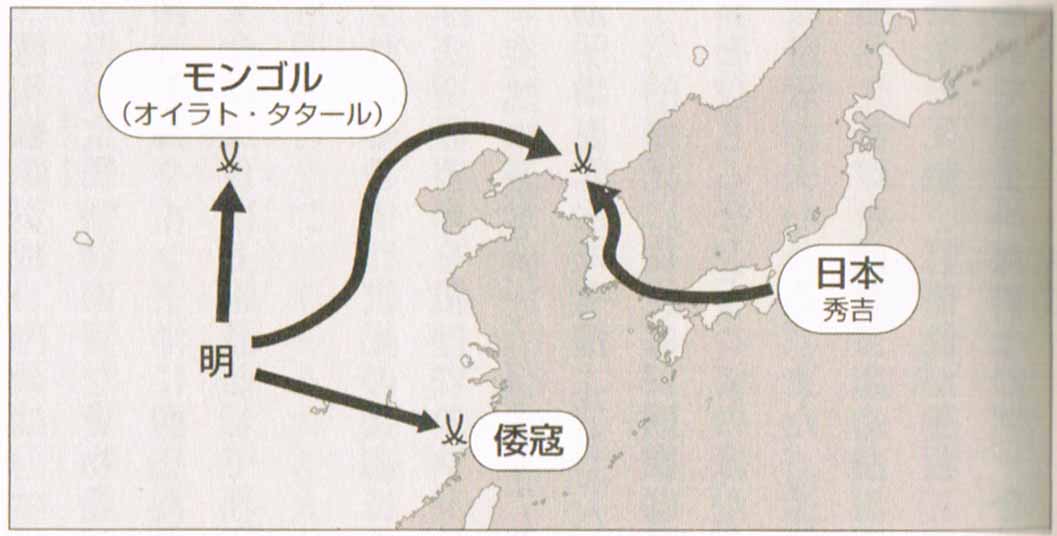

地上最強のモンゴル軍は、文永弘安の役で日本に負けました。その後のジャワ遠征でも、ジャワ軍の激しい抵抗と、熱帯の猛暑に妨げられ3000名の損失を出した失敗します。

明の時代になると、鄭和の南海遠征が行われ海に進出するようになります。

北からの圧力を受けましたが、豊臣秀吉の朝鮮出兵と日本人と結託した東支那海の武装海運業者(倭寇)からも突き上げを受けました。

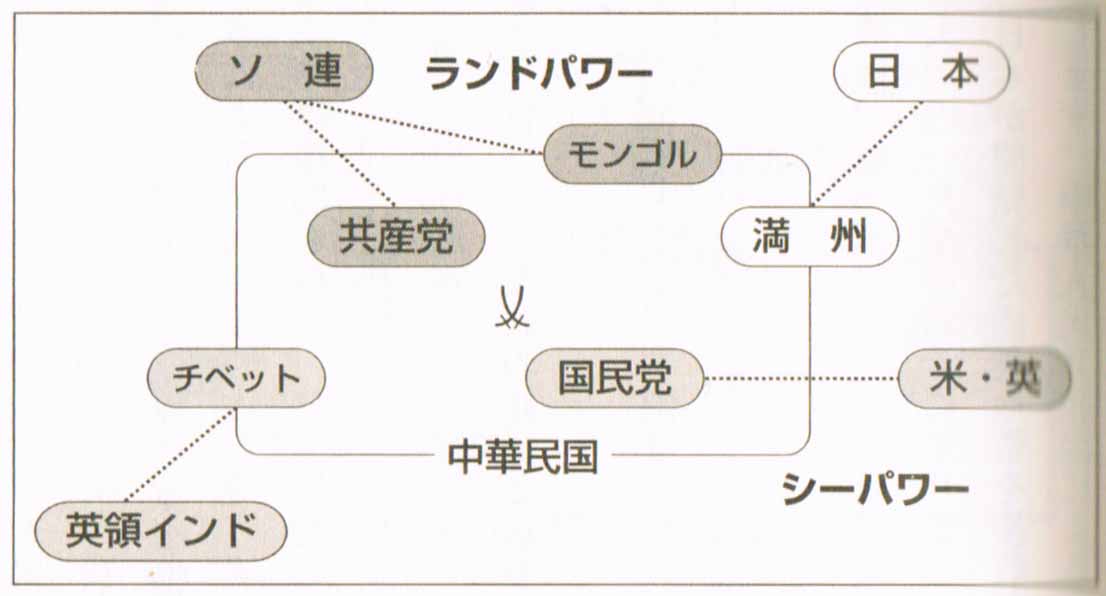

ロシアで、共産主義革命が起こりソヴィエト政権が樹立します。

中国との併合を恐れて、モンゴルはソ連と同盟します。

チベットダライ・ラマは英国と同盟を結びます。

廃位された清朝最後の宣統帝は、日本と結んで満州の地位を図ります。

米国、英国、日本というシーパワーの国々が大陸に力をふるっていました。

このシーパワーの国々の間で戦争が生じました。そうするとシーパワーが相打ちになり大陸でのシーパワーが衰えていきます。

ランドパワーのソ連は、西安事件を起こし、蒋介石を拉致し、国共合作して日本軍に戦わせます。

ランドパワーの中国共産党は、国民党との争いを避けるために延安に逃げ、力を蓄えます。(長征)

大東亜戦争が終わると大陸では、蒋介石率いる中華民国と毛沢東率いる中華人民共和国との間で内戦が勃発します。その結果、ランドパワー派の毛沢東の中華人民共和国が勝利します。

毛沢東の大失政で4700万人死亡?

毛沢東は大躍進政策という計画経済を実行に移しますが、ノルマが課されるだけで、決して実行されることはありませんでした。建設資材は、歴史的建造物を破壊して資材として使われました。銑鉄は、使い物にならない銑鉄が生産されただけでした。大幅に生産物や食料の生産が減少し、約4700万人の人が餓死したと言われています。

その結果毛沢東は主席を辞任に追い込まれます。中国共産党は分裂し、ソ連型の改革を求める劉少奇(りゅうしょうき)・鄧小平一派が政権を握ります。

毛沢東も追い込まれたままでは黙っていません。個人崇拝で洗脳した青少年を動員して、実権派を攻撃する文化大革命をおこし、国内で騒乱が起こります。

ソ連と犬猿の仲であった中国は、ニクソン大統領と手を組みます。毛沢東が亡くなると、文化大革命を推進する江青と文革を止めて中国の近代化を進めようとする鄧小平の一派との権力闘争が起こり、鄧小平一派が勝利します。そして、ソ連の崩壊が起こり、その後のロシアの力は弱まったままです。

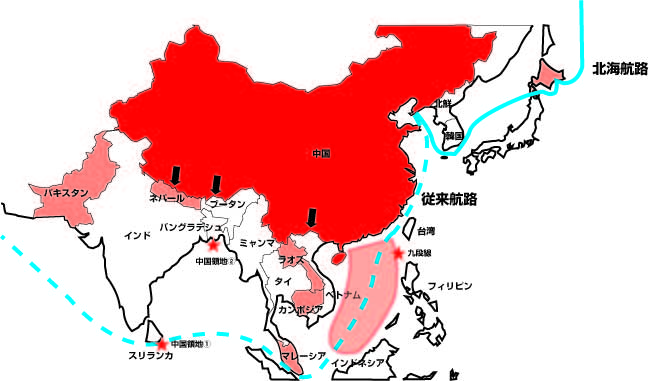

「背後のロシアがおとなしくなり、日本の保護者だった米国も引いていく。ならば、東アジアの海はわが中国のものだ、と対日政策を「友好」から「恫喝」に大転換した根本原因は、ここにあります。」と書いています。

中国は、ずーと背後のロシアやモンゴルに悩まされてきましたが、最近は背後が平和なので心置きなく海に進出(侵略)できるのでしょう。

最後にこの本の中国の分析の説明の中で「中国はシーパワー大国になれるのか?」との疑問を投げかけ著者の見解が書かれています。著者の見解では、ランドパワーの国がシーパワーの国になった例はない!と言っています。みなさんはどのように考えられますか?

習近平が永久独裁者になった今、習近平の侵略の野望を打ち砕くことは可能でしょうか?

この本は武田知弘さんというフリーライターの方が書いた本です。この方は、世の中の「裏」に関する著述をされているそうです。「『戦前の日本』と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるだろうか?」と疑問を投げかけられています。色々な見方があるだろうが、「しかし、当時の人々がどのような暮らしを送っていたのかというと、その具体的な情報は驚くほど少ない。果たして、本当に暗黒の時代だったのか。」

「本書を読めばきっと、今からわずか数十年前の日本はこんな社会だったのか、と驚嘆すれることだろう。」と書かれています。

明るいか暗いかは、戦前を生きた人それぞれの境遇によっても変わるでしょうが、違った面も学んで現在の課題も考えてもらえればと思います。

まず、大きな章立てとしては、

「第一章 不思議の国『戦前の日本』」 今から見るとそんなことがあったのか?と思われる事柄をとりあげています。

「第二章 本当は凄い!戦前の日本」 戦前は遅れていたと思いきや、違いました。

「第三章 古くて新しい戦前の暮らし」 今でも続いている暮らしにびっくりします。

「第四章 熱く迷走する、戦前の日本」 結構、ドタバタしています。私は少し異論を感じました。

となっています。

各章の中から面白そうな話をピックアップして書いていきたいと思います。

「第一章 本当は凄い!戦前の日本」から戦前に流行したカフェについて書きます。

カフェと聞くと喫茶店を思い出しますが、戦前は喫茶店というより、スナックや風俗店に近かったそうです。昭和初期の大阪ではカフェは妙な方向に発展します。カフェとエロが融合するそうです。さすが大阪ですね。確か、大阪でノーパン喫茶の発祥地も大阪であったように思います。

大阪の北新地に、女給とキスができる接吻カフェ「ベニア」が登場したそうです。

たちまち評判になり、次々と同じような店が誕生したそうです。

この風俗カフェはその後、関東にも進出し、関東大震災から復興の途中にあっという間に東京を席巻したそうです。このエロのサービスも色々な物が生まれました。女給の体を触るサービスだったそうです。

これらのエロサービスは昭和五年の不況の頃に一番発達しました。

不況なので、エロサービスが激化しました。売れないので、普段しないサービスまで手を出したのですね。

たくましいですね。

女給はキャバクラ嬢に近いと思います。

女給は店からは給料はでません。客のチップだけが収入源でした。

カフェの女給は、文学小説にも色々と出てきます。永井荷風の「つゆのあとさき」や谷崎潤一郎の「痴人の愛」などの多くの文芸作品に出てきます。

太宰治の恋人の田部シメ子さんも女給さんでした。

エログロナンセンスと言う言葉がありますが、昭和初期に生まれた言葉です。エロはエロティック、グロはグロテスク、ナンセンスはそのままです。この3つの言葉をくっつけた言葉です。昭和初期にはこれらの言葉が表現するものが流行しました。戦前は、道徳と戦争礼賛で堅く暗い時代と思われますが、色々な考えが混じり合っていたようです。

当時は、売春も公認でしたし、繁華街にはカフェもありました。卑猥な物、珍奇な物、残酷な物に興味を持つのは人の常です。

しかし、エログロナンセンスは全て許されるわけではありませんでした。「日本では、『風俗ヲ害スル冊子図画其他猥雑ノ物品』を公然と陳列し、販売することは禁止されていた。」と言われています。

今と同じく禁止されている物と許されている物の基準が違ったということと思います。

「現代社会においても卑猥図画の取り扱いは注意を要するが、当時と比べるとその判断基準に雲泥の差がある。戦前では女性の裸はもちろんのこと、男女の営みを連想させる記述にも当局のチェックが入り、発売禁止に追い込まれた。つまり、実践は構わないが、見るのはいけない。それが戦前の風潮だったのだ。」と書かれています。

人間は禁止されるとよけいにやりたくなるのでしょう。

日本におけるポルノの写真は歴史が古いそうです。日露戦争では、兵士の間でポルノ写真がはやったそうです。

写真館では、裸体の写真撮影も行われたり、芸妓や娼妓が裸になった写真撮影が行われたりしたそうです。

さらに、昭和二年には、山形の県立高等女学校の生徒750人中の200人がポルノ写真のモデルになっていたそうです。

凄い話です。当時の高等女学校の生徒は進んでいる!

猥褻な雑誌も出てました。

日本の喜劇王エノケンとカジノ・フォーリー

このエログロナンセンスの時代にはシンボルがいました。昭和の喜劇王榎本健一とカジノ・フォーリーです。

エノケンこと榎本健一は有名なんですが、カジノ・フォーリーは知られていないと思います。

カジノ・フォーリーは昭和四年七月に浅草水族館余興演芸場で活動を始めました。

特にラインダンスを中心としたレヴューで、露出度の高い踊り子の衣装と、卑猥さを協調して多くのダンスで多くの観客を集めたそうです。

「カジノ・フォーリーでは、コメディーとレヴューを組み合わせた出し物を演じており、客はエロとナンセンスの両方を愉しむことができた。」と説明されており、興味をそそります。

今でも、浅草演芸場は人気です。その頃からの芸の伝統が息づいているのでしょう。

渥美清、コント55号、ビートたけしといったスターが続々と出てきています。

これらの話を聞くと、日本らしい所が見えてきます。庶民はたくましく、色々な楽しみに興味津々なんです。

羽目を外しています。

「第二章 本当は凄い!戦前の日本」という章がありますが、西欧に遅れていた日本という印象があります。

戦前までは、日本は遅れていて、戦後急速に発展したというイメージがあります。しかし、日本はズーと昔から進んでいるところがありました。

昭和三十九年に東京~大阪間に東海道新幹線が開通しました。戦後十九年の短い間に、新幹線があっという間に開通しましたがその原因には戦前からの弾丸列車の計画があったそうです。

新幹線は戦後に企画されたのでなく、計画は戦前に作られゴーサインまで出ていました。

東海道本線と山陽本線は日本の大動脈ですが、日本~満州の旅客量は、昭和六年には三十万人で、昭和十二年には、五十二万人、昭和十四年には九十万人とウナギ登りでした。

そこで、昭和十三年に、東海道と山陽本線とは別に広軌道の鉄道を走らせる「弾丸列車計画」がうちだされました。

建設計画は、時速200キロ、軌間1435ミリ、車両の長さ25メートル、ホームの長さは500メートル、一日に片道42本の旅客列車を走らせる予定でした。鉄道省は電車で走らせようと考えていましたが、陸軍が変電所が爆撃されると一発で動かなくなるので、機関車で動く事になりました。

さらに、昭和十七年に関門海峡において海底鉄道トンネルを作っています。下関と釜山の間にトンネルを作る計画も検討され、「中央アジア横断鉄道構想」をぶち上げました。これは、朝鮮から北京を経て、アフガニスタンのカブール、イランのテヘラン、イランのバクダッドまで延べ7474キロに及ぶ鉄道を作る計画でした。

戦艦大和、零戦、ヤギアンテナ等戦前の日本で開発された技術には、凄い物がありました。

日本の技術力の優れている所と、他国の優れている所を冷静に判断していみたいと思います。

以前に台湾人の蔡焜燦さんのご本を読みました。その中で、戦前からの台湾の歴史を学びました。

今回は、戦前の朝鮮から生きてこられた朴賛雄さんの自伝と戦前の朝鮮の状況を表した「日本統治時代を肯定的に理解する」という本を読んでみます。

本を読む場合には、レストランや食堂に入るか入らないかを選ぶのと同じようなカンが働いていると思います。

これは、巻末の朴賛雄さんの弟さんである朴賛道さんの巻末の解説が面白かったからです。

8人兄弟の長兄が賛雄さんで、その弟さんです。「私が生まれてから兄が亡くなるまでの七六年間のほとんどを一緒に過ごしました。したがって長兄を一番よく知っているのは私だと思います。」と書かれています。また、「長兄と私は自由主義者、民主主義信奉者なのです。」とも言われており、自由に戦前から戦後にかけての朝鮮半島を描いてあると思いました。お兄さんの事を、並外れて正直な人でした、とも言われています。お兄さんを尊敬されており、立派なご家族なのだと感じました。

そこから、「直接的には、韓国人の行き過ぎた反日感情に対する兄の拒絶感も入っていると思います。これが、執筆動機に当たります。」とも言われています。

朴賛雄さんは日本に対しては好意を持っていました。特に日本人の正直さ、誠実、親切心、他人を尊重し、秩序正しく一致団結し、自由で民主的に生きていることです。また、「日本が韓国を侵略したことは基本的に間違ったこと」とも言っていますが、それを憎しみ過ぎるのは間違いとも言っています。

日本を憎みすぎると反対に韓国人にもその憎しみが回り回って韓国人をも傷つけるといっています。

過剰な反日感情は過剰な反共独裁国家になるか、徹底した親共国家になると言っています。

反対に、日本の長所や韓国の短所を語ることは、「反民族親日派」ではなく「真の愛国者」だと考えています。

最初の序文の初めに、「日本の植民地時代に生まれ、数え年二十歳で終戦を迎えた者として、この世を去る前にに率直な心情を書き残したい気持ちでこの短文を綴る。」と書かれています。

この本は、朝鮮人と日本人の真の友好と愛国の気持ちの吐露と思います。植民地時代の真の姿をお互いが知ることによって、植民地時代の平和な姿を通して朝鮮人と日本人がいろいろな問題も抱えながらすごしていたことを学べると思います。

『日本人は平和愛好の弱小民族である韓国を銃剣で踏みにじって植民地化し、三十六年間、虐政を施しながら土地と農産物を仮借なく収奪した。南北すべての朝鮮人は、当時の亡国の辛さを思い浮かべると、今でも身の毛のよだつのを覚える』というのが南北朝鮮人の決まり文句となっている。

しかし、事実は文明開化が進み、生活水準が向上し、人工は二倍に、貿易量は四十倍になっている。

今の若い人は教科書や小説の影響で当時の朝鮮人は皆、日本を敵国と見なし、事ある毎に命を投げ出し独立運動をした。それに対して特高が全国的に監視の目を強くし多くの愛国者が次々と逮捕されたという話があるが、それは全くウソである、と言っています。

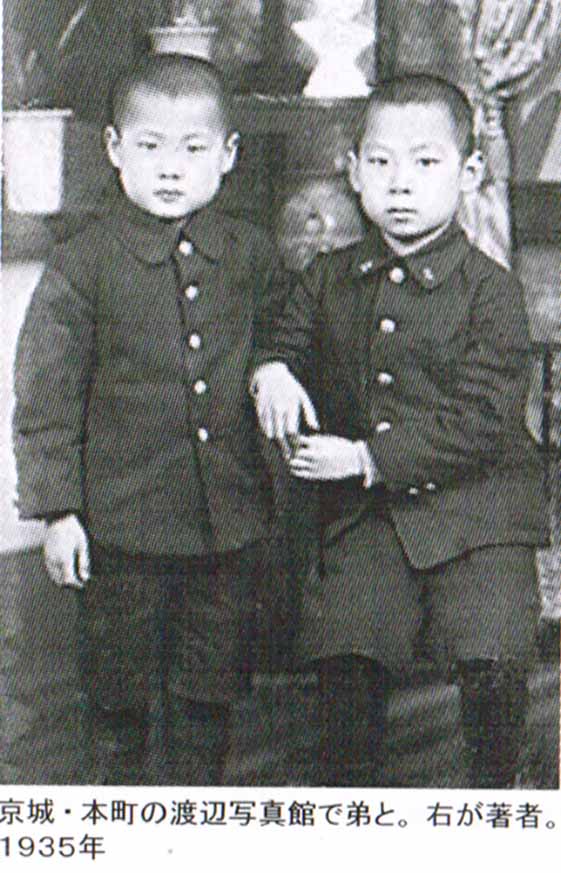

昭和初期の京城の様子

朴賛雄さんは大正十五年に京城(ソウル)で生まれました。韓日合併(1910年)から16年になった年です。

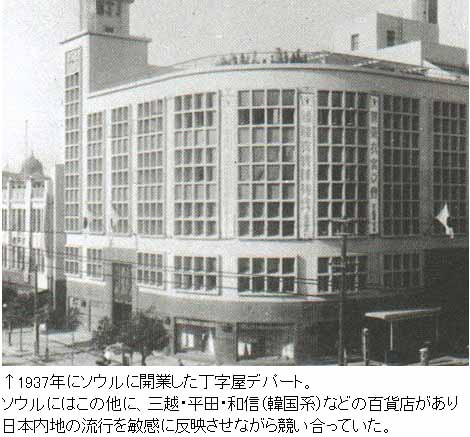

著者が物心ついたときには京城の町には、幹線道路には電車が走り、電気、水道、電話、ラジオ等も導入されていたそうです。京城のまちは、朝鮮総督府、京城府庁、京城駅などの建物もあり、現代化し始めた大都市の様相を呈していたそうです。

町の東西を貫いて流れる清渓川を境に北は朝鮮人街があり、南は日本人街がありました。

百貨店も朝鮮系の和信、日本系の三越呉服店、丁子屋があり、小型百貨店の平田と三中井がありました。

もちろん、住民達は自由に移動は出来ました。

京城の人口は朝鮮人九四万一一0一人で日本人一六万七三四0人で計一一0万八四四一人でした。

朝鮮人と日本人は互いにけんかをすることもなくよそ者同士という感じで生活していたようです。

生活改善運動を自ら実践したお祖父様 朴勝彬

お祖父様は1880年に韓国江原道鉄原郡で両班の一人息子として生まれたそうです。19歳までには独学で漢文の勉強をし、二十で判任官試験を首席で合格した秀才でした。明治三十八年には中央大学に留学し、1907年に卒業、帰国して大韓帝国の検事に任官されました。

45歳の時に手腕を見込まれ、弁護士業を辞め、潰れかかっていた普成専門学校という学校の校長先生になりました。7年後には、学校の危機を乗り越えました。

普成専門学校を7年間勤めて退職した後は、朝鮮語文法の研究と「生活改善運動」の実践に余生を捧げました。

朴賛雄さんは、

「祖父の心境を強いて憶測するならば、『朝鮮独立などは全然可能性がない。カネもなく、チカラもなく、ただ漠然と日本統治に逆らったところで、報いるところは何もない。それより朝鮮人のいろいろな後進的な慣習や心構えを改善して教育水準を高め、日本という枠内で発言権を高め、差別をなくしてゆくのが王道である』と考えたのであろう。」と言われています。

非常に明晰な方だったんだと思います。

お父様とお母様

お父様は朴定緒さんというお名前で、1903年9月13日ソウルで生まれたそうです。小さい時から病弱だったそうです。十二歳の時に肋膜炎にかかり、近くの医者で診てもらいましたが、直らず福岡の九州帝国大学付属病院で手術を受け直ったそうです。その後も病気がちで学校の卒業も遅れたそうです。二十二歳で結婚しました。

非常に明晰な方でしたが、病弱で苦労され、大東亜戦争と朝鮮戦争でも苦労された生涯であったと思います。

明治末~昭和生まれの朝鮮人は大東亜戦争と朝鮮戦争で苦労が絶えなかったと思います。

お母様は呂允淑(ろいんじゅ)さんは1906年6月15日に京畿道黄楊州で生まれ1992年7月13日に米国で亡くなられたそうです。若いときから勉強に励む才媛だったそうです。

結婚した後は、家族で三度の避難生活を乗り越えてこられました。一度目は(大東亜戦争の避難、二度目は朝鮮戦争でソウルが共産軍に占拠されたときの避難、三度目は再び中共軍の手にソウルが落ちたときの間の避難です。朴賛雄さんは、「母はこのように生涯三度の避難生活をしながら、この時代を生きた韓国人のすべてがなめた、すべての苦しみを味わったと言えよう。食糧難もさることながら、成長した三人の息子を共産軍の志願兵に捕られまいと、百方に手を尽くした。」と言われいてます。

朝鮮戦争は朝鮮の人にとっては最も苦しい時代でしょう。

現在、朝鮮休戦の話が出ています。決して忘れてはならない歴史と思います。

ここから、朴賛雄さんの戦前での朝鮮の小学校の体験を語っています。朴賛雄さんの小学校は京城師範学校付属第二小学校です。当時は、日本人と朝鮮人の子弟は分離されていて、日本人の子弟は第一小学校で学び、朝鮮人は第二小学校で学んでいました。当然、朴さんは朝鮮人なので第二小学校で学ぶことになりました。自宅から離れていたので電車通学し、楽しかったそうです。平和な戦前の京城を彷彿とさせます。

小学校時代の思い出も多岐にわたっていますが、「よくここまで細かく覚えていらっしゃるなぁ」という感想を抱きます。学芸会のことや当時の遊び、時の記念日に合わせて標語を作ったこと等事細かに覚えてられます。

これらのお話を伺っていると、大人は生活は大変だったのでしょうが、子どもにとっては幸せな生活をおくれたのではないかと想像できます。それだけ平和な生活だったと思います。

消された小学校の名簿と記録

1985年に刊行された「ソウル大学校師範大学付属国民学校九十年史」には、1895年からの校歴が載っているそうですが、肝心の学校長や教師、そして卒業名簿は1945年以前は一切載っていないそうです。

これはひどいです。

そこで、朴さんが学校に問い合わせたそうです。そうすると、「『卒業生名簿や学籍簿など見たこともない』とツッケンドンな返事だった。彼女(学籍課証明担当)は『卒業生名簿や学籍簿がなぜ必要なのか』と僕に反問するありさまだった。」と言われています。

これはひどいです。自分の小学校時代の思い出をすべて削除されたようだと思います。

これでは、小学校時代の友人や恩師に連絡をとったり、同窓会を開いたり出来ません。

その後、朴さんが小学校時代の恩師に出したお手紙の一部が掲載されていて、非常に恩師想いの立派な生徒であったことを伺わせます。

恩師の朝岡先生は、「色々と苦しい事の多かった四十年ですが、今こうして貴君の手紙を前にして、君に手紙を書いていると、生きていて本当に良かったと、しみじみ思います。」と書かれています。

素晴らしい朴さんの心が読み取れます。心通う手紙を読むと本当に心が暖まります。

昭和十四年三月に京城師範学校付属第二小学校を卒業し、京城第一公立中学校(旧制五年生)に入学しました。中学校の先生には多士済々で、抜群に英語が出来た蔡先生、陽明学の権威である中江藤樹の子孫の中江先生、誠心誠意の人である岩村校長先生です。

岩村校長先生は、京城第一公立中学校の卒業生が良く勉強して、いい上級学校に大勢入れるように一生懸命努力されたそうです。

中学校に入ると、剣道に励み卒業前には初段の腕前になっていました。

また、『少年倶楽部』の佐藤紅緑、サトウハチロー、山中峯太郎、佐々木邦、江戸川乱歩等の作品に夢中になったそうです。当時発刊されていた少年講談シリーズを多く読まれ、世界文学全集を読まれたそうです。

これらの読み物は著者の教養の肥やしになったのでしょう。素晴らしい少年時代を垣間見ることがてきます。

日本も戦局が過酷になるにつれ中学校生の勤労動員が実施され、平沢飛行場の整備にかり出されます。

その当時は朝鮮だけではなく、日本全国の中学や高等学校で勤労動員が行われました。平沢飛行場にいき作業を行います。「朝飯をすませると、全員整列して作業場に出かけるのであるが、そこら一帯は粘土質の赤土である。作業場までの往復は素足であった。雨に濡れた赤土を素足で歩くときは、足指のあいだから赤土がニョキニョキと盛り上がってくる。工事場での作業は、飛行場全地域の地表の山の部分を削って平面化することである。」と書かれています。過酷な作業でした。

お風呂は一週間に一度入れたそうです。しかし風呂と言ってもお湯は熱かったそうですが50人ほど一気に入り身動きもままならなかったそうです。若かったからこういう作業も乗り越えていけたのでしょう。

当然、過酷な労働なので、大きな暴動はなかったと思いますが、反抗的な態度をとったりしたことがあったようです。

これまでの動員作業は日帰りでしたが、金浦空港の整地作業に入り、五十二日間ぶっ通しでの作業になったそうです。中学五年生全員が京城から金浦まで零下十度~二十度の土地を行軍するのですから厳しいですね。

その中での作業なので本当に大変だったと思います。特に、小牧という教師に、ある生徒がピンタを食らったそうです。二十数名が抗議に行きましたが、同僚の広中先生と言う先生が、「待て広中が出る」と言ってその場を沈めたそうです。

朝鮮人中学生といっても若く、「なんでこんなつらい作業をしながら、殴られなあかんのか?」との当然の疑問も出てくると思います。

新聞とかは、「不滅の大精神を讃ふ」(朝日新聞)とか「七生報国は皇国武人の素懐である。」(朝日新聞)とかの言葉で紙面をかざり、戦争を賛美し死ぬ事を礼賛していました。

しかし、若い人々は最前線に行き、勤労動員にかり出されました。なんともやり切れません。

戦前までのご自分の経験や回想を述べた後に、戦前の日本の朝鮮植民地時代の事の意見を述べています。最終章として「Ⅱ 日帝時代とは何だったのか」との章を設けて戦前の植民地時代の朝鮮の感想を書いています。

創氏改名とは、朝鮮人の名前と日本人の名前では明らかに民族の違いが明確に分かるのですが、

当時日本の植民地であったために、朝鮮式の名前を本人の意思で日本式の名前に変更できるようにしたそうです。

戸籍上では元の姓はちゃんと残っていました。また、当然創氏改名をしたくなければ、しなくても問題ありません。

朝鮮総督の南次郎さんが朝鮮人と日本人の間に差別があったので、その差別を解消するために名前を日本式に自由に変更できるようにとの発案したものです。

著者は朝鮮文化を抹殺するために創氏改名をした訳ではないと理解していました。

創氏改名は、ほとんどの朝鮮人自身が望んだ訳ではないが、特に反対もなかったそうです。

その後、「植民地朝鮮の日本人」(高崎宗司」という本が戦前の朝鮮では、数多くの日本人が朝鮮で傍若無人な行為を働いていたと書いていたことを批判されています。創氏改名も強制されたものではないですし、数多くの日本人が傍若無人の行為を働いていたことはないと言われています。

傍若無人な振る舞いが全くなかったわけではないと思います。その数が多ければ朝鮮人の反発はかなりのものがあったと思います。

昭和十三年三月に四百名の朝鮮人志願兵募集になんと三千五百名 8.5倍(競争率)

昭和十五年に朝鮮人志願兵募集が八万四千四百四十三名

昭和十六年に朝鮮人志願兵募集が十四万四千七百三十名

とすごい志願兵募集がありました。

それだけ愛国心があったのかもしれませんが、隠れた理由も言われています。というのは、朝鮮人の五割が農民で、その殆どがその日暮らしの小作農であったそうです。

そのような農家の息子が日本軍に入隊すれば、彼の受け取る少額の俸給でも実家の生活を潤うことになるという理由も働いて応募が集中したとのことです。

色々な理由があったので、一概に愛国心が旺盛であったと言うことだけでこの応募の多さのを説明するのは間違いと言うことだと思います。

既に知られていることですが、神風特攻隊のメンバーの中で朝鮮人の方がいらっしゃいました。著者は、その尊い一四名の人々の名前を書かれています。著者は「尊い犠牲的行為である。」と言われています。

私は、これらの尊い先輩達の犠牲に関して著者と同じく一四名の方々に関して尊敬の念を禁じることができません。

ありがとうございました。

最後に著者はカナダでの韓国人の集の中で韓国出身の婦人が日本の軍歌を歌われたのを聴いた後の感想として、

と書かれています。