「世界史で学べ!地政学」を読む

「世界史で学べ!地政学」という本は、駿台予備校の講師をされている茂木誠さんという方が書かれた本です。

歴史を見る時に、現在の価値判断から歴史上の人物を評価するのは、僭越であると思っています。

また、日本人から他国の人々の生き方は、理解が難しいです。

生きるか死ぬかという時には、食物を盗むことも、自殺することも、人を瞞すこともあったと思います。

できるだけ、相手の身になって理解できるようにと思い、この本を読んでみました。

ストーリーと理由が分からない歴史という教科

歴史を勉強していて感じることは、テレビで放映している芸能ニュースを見ているような気持ちになるということです。

つい最近まで、新婚でラブラブだった芸能人夫婦が、ある日突然離婚する、と言うような話を良くテレビで見かけます。

全く、脈絡がないんです。歴史学は、芸能人の恋愛事情を年表にして覚えさせられているような学問と思いうんざりしています。

茂木さんは、今の高校の教科書で定番といえる山川の教科書の解説を引用しています。

日本とドイツ、イタリアをファシズム国家と名付け、

『ファシズム諸国は自国民の優秀さをとなえ、それぞれの支配権確立をめざすだけで、広く世界に訴える普遍的理念を持たなかった。さらに、ファシズム諸国の暴力的な占領地支配は、占領地民衆の広い抵抗運動を呼び起こした。この結果、ファシズム諸国は事実上、全世界を敵にまわすことになって、敗北した』

と山川教科書には書かれてるそうです。

連合国の側には正義があるが、ファシズム国家は非道で、ひどい侵略を行ったと書かれています。

茂木さんは、「正義は勝つ」という物語で山川教科書は書かれていると言われています。

さらに続けて、「『連合国』のなかには自国民を数百万人虐殺したスターリンのソヴィエト連邦が含まれていること。

『強奪された主権の返還』を掲げた『大西洋憲章』の起草者チャーチルが『この宣言はイギリス植民地には適用されない』と明言している」

と言う矛盾に疑問を投げています。

さらに、正義であるはずの連合国間で、戦後に戦争が多発していることも挙げています。

歴史とは、正義を実現する進行過程であるという西欧進歩主義のはなしということです。

この歴史観では、現在の世界を読み解くことが出来ないばかりか、混乱させるものであると言われています。

歴史には正義も悪もなく、現実に則って見ていこうと提唱されています。

地政学とは?

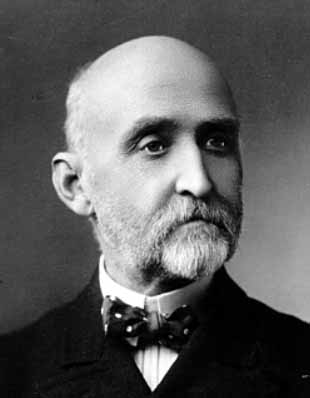

19世紀の終わり頃にマハンという人が出てきて、海上権力論という本を出します。その本の中に書かれていることをまとめますと。

①海上権力(シーパワー)を握った国が世界の覇権を握っていった。

②中国貿易を護る為に、パナマ運河を建設し、その防衛のためカリブ海をアメリカの内海にせよ

③太平洋のハワイ・フィリピンに米軍基地を建設せよ。

④ロシア海軍の太平洋進出を阻止するために、米・英・日・独の海洋国家同盟を構築せよ。

と書かれています。

シーパワーとは、海上権力を持っている国になります。英国や日本や米国等です。ランドパワーとは、大陸国家になります。ロシアや支那です。

米国は島らしいです。アメリカ合衆国の地政学的特質は、孤立性にあり、欧州大陸から2000キロ離れているからだそうです。

日本海軍は早くからマハンに注目していました。金子堅太郎は、マハンの「海上権力論」を日本語に翻訳しました。その後、明治天皇の勅命で全国の中学校・高校・師範学校に配布されたそうです。

地政学から朝鮮半島の歴史を見る

朝鮮半島の位置を見ると、大国支那、ロシアがあり常にその影響を受けます。

朝鮮半島の付け根の鴨緑江は冬は凍結して、歩いて渡ることが出来るそうです。黄海でも海が穏やかで船で渡るのも容易です。つまり、守りが弱い所です。

従って、大陸の大国の影響や支配を受けます。

そこが、海を隔てた日本との違いです。

日本から見ると、何故朝鮮半島は独立の気概が少ないのかと思うかもしれませんが、地政学的な理由が大いに影響していると考えられます。

丁度、バスの隣の席に強面のやくざが座っているようなものと思います。怖いやくざが隣の席に座っていると、

①やくざに従順に振る舞う。

②面倒なことに、やくざが違うやくざに入れ替わった場合(隣の国が革命等で入れ替わった場合)は、手のひら返しで対応する。(政権交代がドラスティックに行われる。)

③仕える国に必要以上に馴染もうとする。少しでも違和感をもたれると痛い目に遭う。

との特徴があります。

茂木さんは

「漢の武帝以来、歴代中華帝国は朝鮮半島への威圧や侵略を繰り返しました。半島という袋小路に追い詰められると逃げ場がありません。朝鮮民族は最初は激しく抵抗しますが、抵抗しても無駄とわかると、手の平を返して大陸国家に恭順の意を示し、逆に過剰なまでに忠誠を誓います。」と書かれています。

近代朝鮮の歴史で言うと、

1231年 オゴタイ・ハンが第一次高麗遠征。高麗王は江華島へ避難

1232年 第二次高麗遠征。半島北部を制圧、掠奪

1235年 第三次高麗遠征。半島南部を制圧、掠奪

1247~50年 グユク・ハンが第四次高麗遠征。

1253~54年 モンケ・ハンが第五次高麗遠征。

1253~58年 第六次高麗遠征。

なんと、六回も蒙古に国ごと占領され掠奪されています。ひどい掠奪だったそうです。このモンゴルの侵略で朝鮮人の激しい性格が出来たのでは?と言われています。

この後、

●モンゴル→明朝に帝国が変わると、

高麗→李氏朝鮮になります。

●明治日本のシーパワーが台頭すると、

親清派と親日派の戦いが勃発

●日清戦争で清国に勝利すると、

朝鮮独立→大韓帝国

親清派から親露派が台頭(シーパワー派とランドパワー派との対立)

●日露戦争で日本がロシアに勝利すると、

韓国では親日派が政権を掌握する。→韓国併合(1910年)

●日本が大東亜戦争で敗戦すると、

戦勝国と言い出しました。

朝鮮半島でロシアや支那のランドパワー派と米のシーパワー派に分裂し、朝鮮戦争勃発

●中華人民共和国が台頭すると、

大韓民国が支那に近づき、国境を接している北朝鮮が米国に秋波を送っている。

このような朝鮮の歴史を見てみると、隣の大国の影響や支配を直接に受け、その中で、大国と同化しながら歴史を紡いできたのが見えます。

この視点で見ると、蔡焜燦さんの「台湾人と日本精神」のご本に親近感を感じます。

同じ島国生まれという共通点があるのでしょう。日本人と台湾人はのんびりと構えます。

大陸の影響を直接受けることが少ない為に独自の歴史を歩むことが出来たと考えられます。

その本の敗戦後の描写の中で、

「朝鮮出身の生徒達は、その日から食糧倉庫、被服倉庫を集団で強奪するなど、やりたい放題のありさまで、我々は複雑な心境でただそれを眺めていた。」と書かれています。

朝鮮という地政ですり込まれたものがあるのでしょうか、周りの環境の変化に即座に対応するのでしょう。

この本では、他の地域の歴史についても地政学から解説してくれています。地政学の視点が歴史を見る場合大切と思いました。

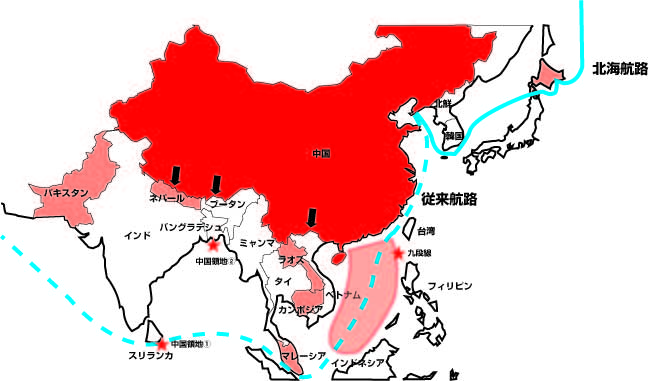

地政学から支那を見る

私は中国という国が日本と同じように太古から続く統一国家と考えていました。しかし、中国という土地に仕事で滞在することで、日本の常識は全く通用しないことに気づきました。次々と起こるハプニングに中国人と日本人は全く異なることを感じました。以前は、中国人は貧乏だから異なる行動を取るのだとの解釈がありました。しかし、地政学から考えると異なった原因と境遇が見えてきます。

そもそも「中国」とは何か?

深いことを考えなければ、中国人に関して中国語(北京語)をしゃべる人々という言い方になります。しかし中国に一度旅行すれば、各地方によって色々な言語があることがわかります。13億人も住んでいるんですから。

色んな言葉や民族が住んでいます。

茂木さんは、「具体的には漢字・漢文を使用する地域のことです。特定の民族を表す概念ではありません。」というように定義しています。

「漢字・漢文を生みだした民族ー漢人(漢民族)がその中核ですが、異民族もたびたび中国を征服し、中華文明を受容してきました。漢人自体、諸民族が混血して形成されたものですが、話を単純にするため『漢代までに統一され、漢文を使う民族』を漢人と考えましょう。

秦の始皇帝の最初の統一から清朝まで、2100年続いた中国王朝ー秦・漢・隋・唐・宋・元・明・清のうち漢民族が建てたのは秦・漢・宋・明だけです。隋と唐は支配階級は、鮮卑という遊牧民です。

2100年の半分以上が北方民族の王朝であったということです。

しかし、数多くの異民族に支配されていったことを、中国共産党は認めたくないので、モンゴル帝国を建てたチンギス・ハンも満州人のヌルハチも「中華民族」と名付けることになります。

チベット、ウィグル、果ては沖縄人?も中華民族になってしまいます。

そこで、話が混乱するので、「本書では、漢人を『中国人』、漢人の居留地域を『中国』と呼びます。」と定義しています。

ここの説明も、中国または中国人という言葉を使っていきます。

ランドパワー帝国の外交政策

中国が今までとってきた外交政策は次の3つになります。

1.侵略していく。

王朝の初期には、「攻撃は最大の防御」とばかりモンゴル高原へ遠征しました。しかし、敵は羊と共に逃げてしまい、モンゴル高原で鬼ごっこをしているようになり、終わりがない状態になりました。

2.守る

人工は常に過剰なので、万里の長城を築きますが、何度も突破されたそうです。

3.買収する

周辺民族の王を、中華帝国の臣下として任命する冊封体制を作ります。

朝鮮や東南アジア諸国の王は、中華皇帝に貢ぎ物を贈って恭順の意を示します。これで、平和を買い維持していきます。

朝貢貿易は中国側の大赤字になるそうです。その結果、朝貢貿易は赤字の為、貿易が滞り、遊牧民は下賜品を求めて再び牙をむくようになります。

↓

中国側は、ひたすら長城を防壁にして立てこもり、人民が疲弊します。

↓

長城を突破した遊牧民が新たな王朝を建てる。

この上のサイクルの繰り返しが中国の歴史だそうです。

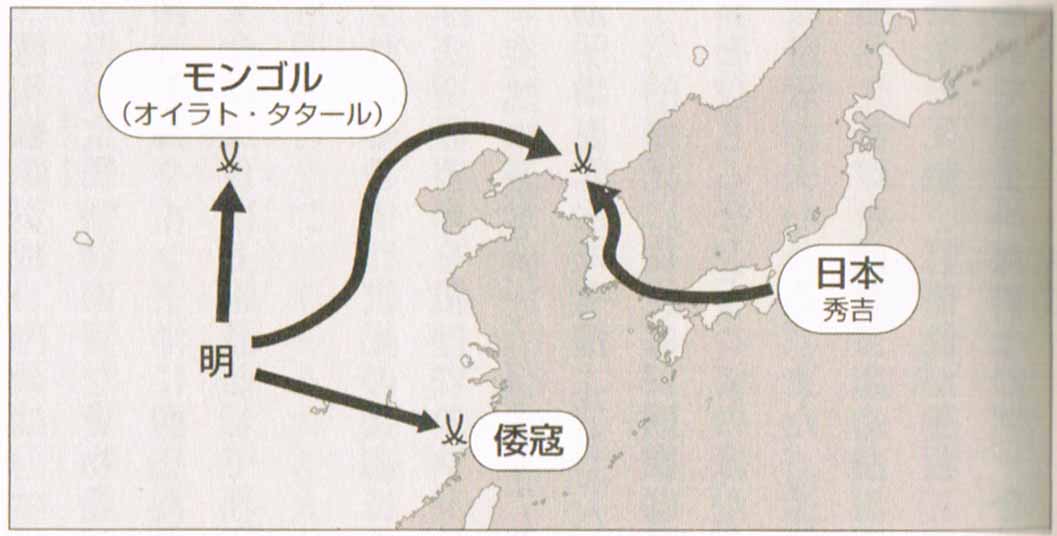

元朝のランドパワーがシーパワーに負けた

地上最強のモンゴル軍は、文永弘安の役で日本に負けました。その後のジャワ遠征でも、ジャワ軍の激しい抵抗と、熱帯の猛暑に妨げられ3000名の損失を出した失敗します。

明代では、シーパワーに中国が脅かされた

明の時代になると、鄭和の南海遠征が行われ海に進出するようになります。

北からの圧力を受けましたが、豊臣秀吉の朝鮮出兵と日本人と結託した東支那海の武装海運業者(倭寇)からも突き上げを受けました。

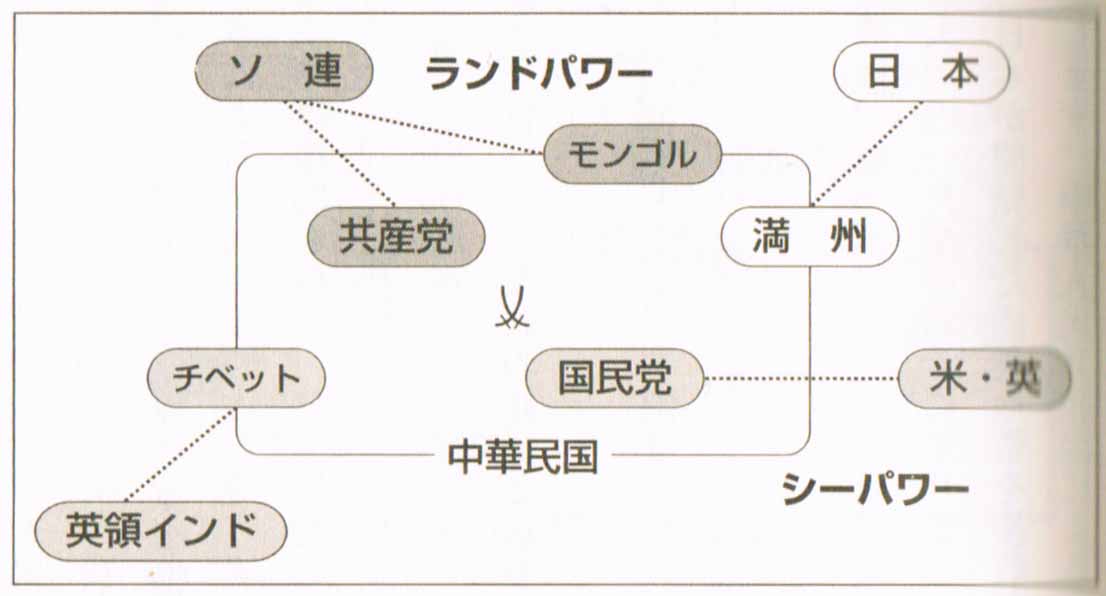

20世紀前半の中華民国をめぐる情勢

ロシアで、共産主義革命が起こりソヴィエト政権が樹立します。

中国との併合を恐れて、モンゴルはソ連と同盟します。

チベットダライ・ラマは英国と同盟を結びます。

廃位された清朝最後の宣統帝は、日本と結んで満州の地位を図ります。

米国、英国、日本というシーパワーの国々が大陸に力をふるっていました。

このシーパワーの国々の間で戦争が生じました。そうするとシーパワーが相打ちになり大陸でのシーパワーが衰えていきます。

ランドパワーのソ連は、西安事件を起こし、蒋介石を拉致し、国共合作して日本軍に戦わせます。

ランドパワーの中国共産党は、国民党との争いを避けるために延安に逃げ、力を蓄えます。(長征)

大東亜戦争が終わると大陸では、蒋介石率いる中華民国と毛沢東率いる中華人民共和国との間で内戦が勃発します。その結果、ランドパワー派の毛沢東の中華人民共和国が勝利します。

毛沢東の大失政で4700万人死亡?

毛沢東は大躍進政策という計画経済を実行に移しますが、ノルマが課されるだけで、決して実行されることはありませんでした。建設資材は、歴史的建造物を破壊して資材として使われました。銑鉄は、使い物にならない銑鉄が生産されただけでした。大幅に生産物や食料の生産が減少し、約4700万人の人が餓死したと言われています。

その結果毛沢東は主席を辞任に追い込まれます。中国共産党は分裂し、ソ連型の改革を求める劉少奇(りゅうしょうき)・鄧小平一派が政権を握ります。

毛沢東も追い込まれたままでは黙っていません。個人崇拝で洗脳した青少年を動員して、実権派を攻撃する文化大革命をおこし、国内で騒乱が起こります。

シーパワー派鄧小平の改革開放政策

ソ連と犬猿の仲であった中国は、ニクソン大統領と手を組みます。毛沢東が亡くなると、文化大革命を推進する江青と文革を止めて中国の近代化を進めようとする鄧小平の一派との権力闘争が起こり、鄧小平一派が勝利します。そして、ソ連の崩壊が起こり、その後のロシアの力は弱まったままです。

「背後のロシアがおとなしくなり、日本の保護者だった米国も引いていく。ならば、東アジアの海はわが中国のものだ、と対日政策を「友好」から「恫喝」に大転換した根本原因は、ここにあります。」と書いています。

中国は、ずーと背後のロシアやモンゴルに悩まされてきましたが、最近は背後が平和なので心置きなく海に進出(侵略)できるのでしょう。

最後にこの本の中国の分析の説明の中で「中国はシーパワー大国になれるのか?」との疑問を投げかけ著者の見解が書かれています。著者の見解では、ランドパワーの国がシーパワーの国になった例はない!と言っています。みなさんはどのように考えられますか?

習近平が永久独裁者になった今、習近平の侵略の野望を打ち砕くことは可能でしょうか?