「台湾人と日本精神」(蔡焜燦)を読む

常にお隣から日本を応援してくれた友人に泣きます ありがとう!

日本史と言えば日本列島で起こった歴史のみを勉強しますが、かって日本であった朝鮮や台湾、サハリン等で何があったのかは細かく勉強しておりません。明治以降先人が日本列島の周辺に移り住んできました。今回は台湾の話を取り上げたいと思います。

この本は、台湾出身の蔡焜燦(さいこんさん)さんの半生と台湾の歴史を二重写しに描いた本になります。蔡焜燦さんは昭和二年に日本統治時代の台湾中部の清水という町に生まれました。平成二十九年の七月に九十歳で亡くなります。司馬遼太郎の「街道をゆく」では案内役として名前が挙がっています。

私たちのお爺ちゃんの世代になります。大東亜戦争の時代をくぐり抜け、中華民国の台湾統治という時代をくぐり抜け多くの苦労の中を生きてこられました。

この本の最初の部分で日本に対する愛情を次の言葉で表しています。

「私自身、親日家を超えた『愛日家』を自任し、誰よりもかっての祖国・日本を愛している。拙著に記したのは、決して日本人に対するおもねりや媚びへつらいではない。日本統治時代を生きた台湾人のありのままの心模様であり、我々『日本語族』の嘘いつわりない心情である。その思いを『台湾人と日本精神』を通して日本の人々に伝えることができたこと、そして多くの日本人が、台湾人の日本を思う心に感銘、共感してくれたことが本当に嬉しかった。」

台湾人の対日感情、とくに日本統治時代を過ごされた世代では日本は第二の祖国と考えてられるそうです

そして、「自らの国の先人を貶めないでほしい」と助言されています。

この書物を読み進めていくと、先人達は台湾と日本の為に言葉で言い表せないほど、我が身を省みず粉骨努力されたことに感動していきます。

私は先人の立派な業績もしっかりと学んでいきたいと思います。

まず、この本は、

第一章 台湾の恩人・司馬遼太郎

第二章 台湾近代化の礎を築いた日本統治時代

第三章 「二つの祖国」---「戦争」そして「終戦」

第四章 「祖国」の裏切り

第五章 日本人よ胸を張りなさい

第六章 「台湾論」その後

と六章に分かれています。ここでは、台湾の歴史に直接関連する第二章~第四章と、日本人への助言で重要と思われる箇所を取り上げていきたいと思います。

日本の台湾統治と各国の植民地政策

日本は日清戦争で、清に勝利しました。その結果1895年(明治二十八年)四月十七日に下関講話条約によって清国より遼東半島、台湾、澎湖列島を割譲を受けます。これをもって台湾の日本領有が決定します。

その頃の西欧諸国の植民地政策はどうだったのでしょうか?

少し、西欧諸国の政策を見てみます。

イギリスのインド植民地政策

イギリスはインドを東インド会社というアジア貿易の独占を許されたイギリスの勅許会社です。十七世紀から十九世紀半ばまでインドの行政と貿易を一手ににぎっていました。インドの国費の四分の一を搾取されていたと言います。

イギリスの東インド会社が来るまではインドは豊かな国でした。しかし、東インド会社が来てからは、最貧困の国になりました。当時、インドでは綿花が栽培されていました。綿花の栽培にはイギリスから税金をかけられただ同然でイギリスに輸出されました。イギリスでは、本国で作られた紡績機械を使って綿織物として製品化され、インドに輸出されました。しかし、インドには手織りの綿職人がおり、精巧な綿織物を作っていました。イギリスで作った単純な綿織物ではインド産の精巧な綿織物には到底勝ち目がありませんでした。そこで、イギリス人は、精巧な綿職人の指と目をつぶすという暴挙に出ました。

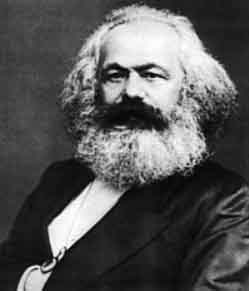

そのことを共産主義者のカール・マルクスが「イギリスのインド支配」等の論説で批判しています。

資本論という本の中で、「綿織物工の骨がインドの平原を白く染めている」という有名な言葉を残しています。

この過酷な植民地支配に対してインドでは多くの反乱等が起こりましたが、その都度、鎮圧されてきました。

イギリス人はインド人の事を人間と考えていなかったのでしょう。大東亜戦争の時に、会田雄次というイタリア文学の研究者が英国に捕虜で捕まりました。その時の経験を書いた「アーロン収容所」という本の中で、英国の女性が会田雄次さんの前で堂々と裸になったそうです。普通であれば好きでもない男性の前で女性が裸になることはあり得ません。実は、この英国女性は、会田さんのことを黄色い猿か何かと考えていて人間とは考えていなかったそうです。

ベルギーの植民地支配がむごすぎる

ベルギーにはレオポルド二世という国王がいました。1835年に生まれ、1909年に亡くなりました。アフリカのコンゴを植民地としていました、というよりも所有していたというほうが正確です。1884年のベルリン会議でコンゴを私有地として所有することを認められるや、コンゴでゴムが生産されることからゴム生産に大きなノルマをかけました。

ノルマを達成出来ない人々は次々に殺されていきました。

最後には、人々の手首が通貨として採用され、手首を差し出すとノルマが軽減されるようになっていました。

人類始まって以来、初めて?手首が通貨になるという悲惨な状況でした。

おおよそ1000万人が亡くなったと思われますが、スターリンや毛沢東とも肩を並べる悪逆ぶりです。周りの政府も批判はしてきましたが、1909年に亡くなるまでこの悪行を止めることはありませんでした。

オーストラリアで行われていた人間狩り

オーストラリアでは現地のアボリジニ人を狩りで捕らえて、殺していました。昭和3年頃まで、この狩り?は続いていたそうです。人を殺すことをレジャーにしていたんですね。

更に、フランス、オランダ等の諸国の植民地政策をあげても、もうお腹いっぱいです。

そして、注意しなければならないのは、まだこのようなことが続いていると言うことです。

日本の台湾統治

明治二十八年五月に、台湾では日本での帰属が決定するやいなや、治安は最悪の状態になったそうです。

清の行政長官の唐景菘一派が「台湾民主国」の独立を宣言しました。

清国政府は日本との戦争を恐れて清国への帰還を命じました。そこで、清国の海軍部隊等は本国に帰還しました。しかし、十万人程度の戦力が台湾に残って不穏な動きをしていました。

島内の不穏な空気を察知した日本の近衛部隊は、台湾北部の基陸港に上陸しました。

そこで、樺山資紀初代台湾総督一行の基陸上陸を迎えました。

そんな中で、一人の台湾人一般市民の使者がきました。台北で唐景菘一派が狼藉を働いていたので、日本軍の入城を要請に来ました。

日本軍は清国兵を掃討し、降伏した兵隊を船で大陸へ送還し、台北城内で閲兵式を行いました。

当時、日本政府内で台湾の経営をどのように進めるか議論がありました。当時の政府の統一見解は、「内地延長主義」であったとのことです。

蔡さんは、「私が公学校(小学校)時代に習ったことは、台湾は、樺太、朝鮮と同様に日本の”領土”であり、台湾が植民地であるなどという話を耳にした記憶がない。」と言っています。

さらに、日本が台湾を領有したときに、住民に二年の間に亘っての「国籍選択猶予期間」が設けられたそうです。そうして、台湾総督が二代目の首相の桂太郎、三代目は乃木希典になりました。乃木希典は、日本の台湾領有を、「乞食が馬をもらったようなものだ」と言われていたそうです。

統治には抗日ゲリラの対策が大変でした。第十三代総督の石塚英蔵の時代には、「霧社事件」(昭和五年十月二十四日)も起こりました。この事件では、児童を含む百三十名の日本人が殺されました。

その後、児玉源太郎や明石元二郎などの十九名の偉人が終戦までの五十年間に台湾近代化に力を尽くしました。

台湾近代化の父「後藤新平」

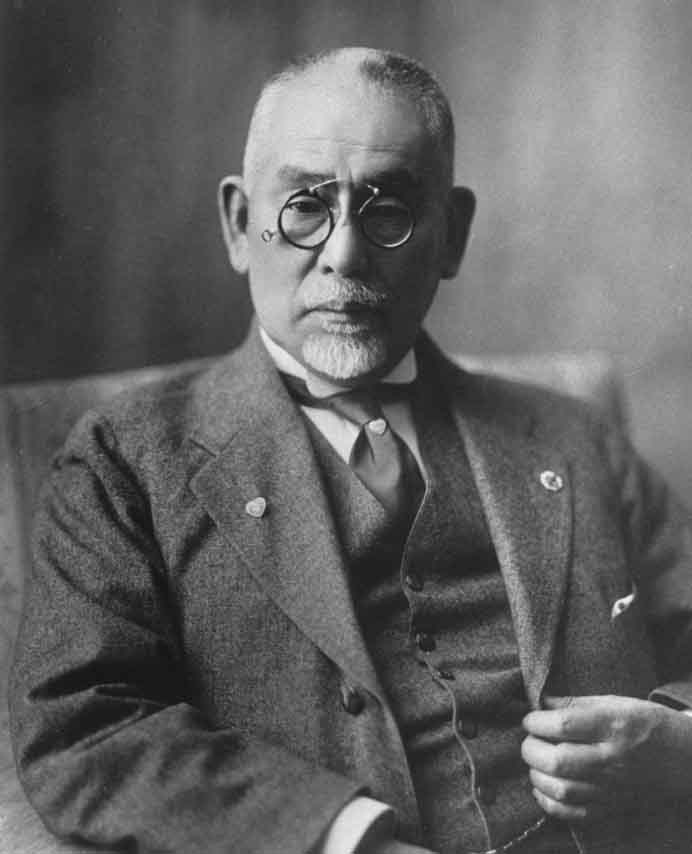

明治三十一年(1898年)三月に陸軍次官・児玉源太郎が第四代台湾総督に着任しました。総督の右腕になったのが医学博士でもあった後藤新平でした。後藤新平は台湾に着任するや大規模な土地・人工調査を実施した上で、道路・鉄道・水道・港湾のインフラ整備をはじめ、衛生環境と医療の大改善を行いました。

日本内地から百名を超える医師を招き入れ、全島各地に配置して近代的衛生教育を徹底させ病院・予防消毒事業団の設立しました。

当時、アヘン中毒者が多くいましたが、アヘン中毒者を減少させるため、専売制にしました。中毒・常習者のみ専売するようにし、当初全島人口の六パーセントいた中毒者は昭和十六年までには、0.1パーセントにまで減少したそうです。

サトウキビの生産を増産させた新渡戸稲造

新渡戸稲造は、後藤新平の推薦で総督府技師として登台し、サトウキビの品種改良を行いました。明治三十三年の三万トンから五年後には二倍の六万トン戦時中には百六十万トンにまで生産量が増産しました。

平成十一年五月二十三日には、後藤新平・新渡戸稲造の業績を称える国際シンポジウムが開かれ、今でも二人に対して台湾では称える人が絶えないそうです。

そこで、講演に立った許氏の話を例に挙げ、「許氏の綿密な歴史検証に基づく客観的な歴史観に会場は水を打ったように静まり返り、その見事な歴史分析に聞き入った。『台湾の今日の経済発展は、日本時代のインフラ整備と教育の賜物です。当時、搾取に専念したオランダやイギリスの植民地と違い、日本のそれは良心的な植民地政策だったのです。』」と言っています。

その後、著者は私費を投じて後藤新平の銅像を建ています。

このシンポジウムの後に、著者は会場に来ていた日本人に、

「日本人よ胸を張りなさい!」と呼びかけています。

嘉南平野を緑の大地に変えた日本人

今では最大の穀倉地帯として潤う嘉南平野ですが、日本の台湾統治が始まった頃は、一面不毛の大地だったそうです。乾期には水不足に悩まされました。穀物栽培には全く適さない土地でした。

しかし、この不毛地帯を豊かな土地へと変えていった人がいました。日本人技師八田与一です。

八田与一は明治十八年石川県河北郡花園村に生まれます。四高を出て、東京帝国大学工学部土木工学を卒業、台湾総督府内務局土木課の技手として就職します。

八田も当初と衛生部門の仕事に就きますが、その後灌漑事業の部門に移ります。

洪水と旱魃を繰り返すこの嘉南地方を穀倉地帯に変えるには、大規模な灌漑施設を作る必要があると提唱し、嘉南平野開発計画書をまとめ上げました。その計画は、烏山頭に大規模なダムを造り、平野には長大な水路を張り巡らせるという壮大なプロジェクトでした。大正九年に工事が開始されました。八田は家族を鳥山頭に呼び寄せ、全てをダム建設に捧げるつもりでこの一代事業に打ち込みました。

そして、十年後に、ついに悲願が成就しました。鳥山頭ダムは、当時東洋一の規模を誇り、大地を網の目のように走る水路は一万六千キロメートルにも及んだ。万里の長城の六倍の距離になるそうです。

八田は一面の荒野原を緑の大地に変えました。地元の人々は、感謝の気持ちを込めて八田与一の銅像を制作し、これを鳥山頭ダムのほとりに安置しました。

著者は、「現在も、その墓と物思いに耽る八田与一の銅像がこの鳥山頭ダムのほとりに建つ。

私は、日本からの訪問者をこの地に案内するとき、しみじみ思うことがある。それは、もし日本の台湾統治がなかったら、こんな立派なダムもなく、おそらく台湾は貧しい島になっていたのであろうということだ。」と書いています。

鳥山頭ダムが完成した後、昭和十七年五月八日、八田はフィリピンの綿作灌漑調査のため護送船で現地に向かう途中、

五島列島沖でアメリカの潜水艦の攻撃に遭い、殉職します。

奥様の八田夫人も昭和二十年九月一日に遺書を残して、夫の精魂を込めた鳥山頭ダムの放水路に身を投じて亡くなっています。

台湾の土になった明石総督

大正七年に陸軍大将の明石元二郎が第七代台湾総督としてやってきました。明石元二郎は日露戦争の時に情報戦を繰り広げ日本を勝利につなげました。明石の代表的な事業としては日月潭の水力発電事業が挙げられます。このダムは、最大十万キロワットの電力を台北から高雄まで送電するという大型プロジェクトでした。さらに、基隆から高雄までの縦貫道路の着工や鉄道等の交通機関の充実を図るなど、児玉・後藤コンビによるインフラ整備の総仕上げともいえる大事業を取り組んだそうです。

この産業基盤の拡充以外にも、司法制度改革、教育改革にも取り組みました。

大正八年には、「台湾教育令」を発布し、台北師範学校、台南師範学校、台北工業学校、台中商業学校、農林専門学校をはじめ多くの学校が開校されました。

その結果、昭和二十年の就学率は九十三パーセントに達していたそうです。一方四百年間オランダの植民地であったインドネシアでは、就学率は三パーセントでした。

明石長官は大正八年七月に原因不明の高熱で倒れます。その後容態が回復しますが、十月に容態が悪化、二十六日に亡くなりました。明石元二郎は、生前「もし自分の身の上に万一のことがあったら、必ず台湾に葬るように」側近に命じていたそうです。台湾の土になることを決めていました。その遺言に従って、遺体は郷里福岡から台湾に運ばれ日本人墓地に埋葬されることになりました。その事を聞いた台湾人が寄付を集め、皇族以外の方では最高に立派な墓地を作り上げたそうです。

明石総督は、余は死して護国の鬼となり、台民の鎮護たらざるべからず」と残したそうです。

明石総督の思いは、死して台湾の土になり、台湾を厳護することです。

しかし、日本が敗戦してから、国民党軍が台湾に上陸し、明石総督の墓をあばき無残な姿になったそうです。

そこに、国民党軍達がバラックを建てて住みつきました。

その後民進党の陳水扁台北市長は、墓のあるところにバラックを建て住んでいた人々を立ち退かせ、明石総督の墓が掘り起こされることになりました。多くの墓地候補地が推挙されましたが、紆余曲折の末に適地が決定しました。平成十一年に明石元二郎の孫である元紹氏をはじめ、在留邦人、交流協会、台湾政財界の隣席の元、納骨式えが厳かに営まれました。

戦前の教育者は台湾人の子弟に愛情を注いだ

戦前の日本人教師は皆教育に情熱を燃やしていたし、愛情を注いでいたそうです。

蔡さんの後輩で、優秀だが貧乏な児がいたそうです。すると、先生が生徒の家を訪問し「私が学校へ行かせるから」と、五年間の学費を先生が肩代わりして卒業させたということがあったそうです。

こんな美談は台湾のどこにでもあったそうです。

また、このことが台湾の質の高い人材を育てることになります。

蔡さんの母校の彰化商業学校の校長・大場則雄の白寿のお祝いには、台湾から多くの教え子が駆けつけたそうです。

熊本に住んでいた恩師・大村利信先生も蔡さん夫婦を実の息子とその嫁のようにかわいがったそうです。

こうしたことは、蔡さんだけの特別な関係ではなかったそうです。

明治二十九年に、元旦の祝賀に参加すべく出かけた六人の教師を「台湾民主国」を名乗る暴徒が襲った。

時に、台湾民主国の宣言をもって日本統治に反対する勢力の抵抗運動が頻発していました。六人の教師はひるむ様子を見せること無く、彼らに教育の必要性を説いた。しかし、血の気にはやる暴徒は日本人教師に襲いかかり、全員を惨殺します。

六人の教師は、生前より命をかけて台湾の地で教育の普及に努めたそうです。

その後、殉教した六人の教育に対する精神が人々の間で語り継がれたそうです。

その当時の学校の先生の心意気は素晴らしいです。戦前の先生と生徒の熱い師弟関係を今こそ復興する必要を感じます。文部省の前事務次官のように、反社会的勢力が経営する売春斡旋所に週三回もいくようでは病も深いとは思いますが。

蔡さんの小学校では日本本土にも無かったレベルの高い教育が行われていた

昭和十年頃には、各教室にはスピーカーが設置され、有線放送の教育も行われたいました。童謡、詩吟、筑前琵琶、薩摩琵琶、浪花節、ラジオドラマ、神話、歴史などのプログラムのレコードを揃えていたそうです。

内地から琵琶法師がやってきて生演奏を聞かせてもらったりしたそうです。

四年生になると、午前十時と午後二時に時事ニュースのヒアリングの時間があり勉強したそうです。

台湾中北部の大震災の時に被災者の家を昭和天皇の名代が一軒一軒見舞った

昭和十年四月二十一日、台湾中北部を大地震が襲いました。多くの被害が出て、死者は三千名を超える大惨事でした。昭和天皇のご名代である入江侍従長が来られ、一軒一軒民家を回られ、被害の程度に応じて昭和天皇からのお見舞い金を下賜されたそうです。

蔡さんのお母様は軽傷だったのですが、一円をいただいたそうです。家が半壊したところは五円、全壊したところは十円下賜されたそうです。

なお、昭和十年頃の一円は現在の貨幣価値では三千円くらいと言われています。当然、今とは貨幣価値が異なるため、物によって価値が変わってきます。

台湾でも同じ日本であり、「民が宝」であり、天皇陛下のありがたさに感謝し、苦難を乗り越えていくという精神で生きていったのでしょう。

東北大震災や熊本地震の時に天皇陛下が被災者を見舞われたときと同じであったと思います。

蔡さんの志願兵入隊

大東亜戦争の時の昭和十七年に台湾で初めて志願兵の募集が行われたそうです。

これで台湾人が正規の日本軍人として大東亜戦争に参加できるようになりました。

約千名の募集に対して、なんと四十万人の募集があったそうです。

軍隊に入れば銃弾が当たって死ぬかもしれません。運良く死ななくても怪我するかもしれません。腕を失うかもしれません。半身不随になるかもしれません。それでもこの募集人数。しかも、血書応募した方もいらっしゃいました。

みんな祖国を護るという気持ちでいっぱいでした。

蔡さんは少年航空兵、少年通信兵、船舶兵、戦車兵に募集しました。

見事、一番希望していた航空兵に合格しました。

蔡さんは、「戦時中、多くの台湾人青年が血書嘆願し、あるいは進んで銃後の生産に志願して日本人と共に大東亜戦争を戦った史実を、どうか忘れないでいただきたい。」と書かれています。

日本にいた多くの青年が日本を護るため立ち上がった事実を明確に述べられています。

また、「台湾人に軍人の道が開かれ、祖国を護るという崇高な使命を共に分かちあったことは、多くの台湾人に”日本人”であることをより一層認識させることになった。」とも言われています。

祖国を護るという崇高な使命を素直に感じることの大切さを思います。

その後、著者は奈良市高畑町にある岐阜陸軍航空整備学校奈良教育隊に移動します。

岐阜陸軍航空整備学校奈良教育隊に入校してみると、そこでは台湾で経験した差別はなかったそうです。

反対に、朝鮮人の方が優遇されていたと言われています。それは、台湾人は軍の最上級学校に入ることは難しかったが朝鮮人にはその道が開かれていたことを言われています。台湾人ではせいぜい階級は太尉くらいまでしかえらくなれなかったが、朝鮮人では、中将の位まで上がった人がいたことを例に挙げています。

終戦の心の葛藤

終戦の知らせを受けたときに、「悔しさと無念の気持ちでいっぱいになり、とめどなく込み上げる涙を濡らしたことは今でも鮮明に覚えている。」と言われています。

他方、「朝鮮出身の生徒達は、その日から食糧倉庫、被服倉庫を集団で強奪するなど、やりたい放題のありさまで、我々は複雑な心境でただそれを眺めていた。」という状況だったそうです。

敗戦の報せは、これまで一つの国を三つの国に分けたようです。

その後、中川中隊長から、すぐには台湾に帰れないだろうから、我々と一緒に炭を作ろうではないかと話を持ちかけられ、しばらく京都の山奥で炭焼きに従事されます。炭焼きをしていると子ども達が「兵隊さん、これをご飯の足しにしてください」と大豆、乾燥した山菜、松茸、山芋などを持ってきてくれたそうです。

「わたしが嬉しかったのは、そうした地元の人々の温かい心だった。」

と書かれています。

特に、”ボンボン”という子ども(小西英夫氏)が蔡さんを兄のように慕っていたそうです。

「食べるものがなかったとき、差し入れてもらった炒った黄金色の大豆がどれほどおいしかったことか。」と

言われています。

四十年後に大阪のロイヤルホテルで”ボンボン”と再会した時、”ボンボン”のお母様の指に蔡さんの奥様がそっと金の指輪をはめたそうです。蔡さんの奥様が四十年前のご恩返しをされたのでした。

敗戦後の食料のないときの話と四十年後の感動的な再会の話に感動します。

なんと義理堅いのでしょう。

故郷台湾でおこる腐敗とテロ

波止場での歓迎

昭和二十年十二月二十八日に夏月という船で故郷に帰ることになりました。盛大な歓迎をを到着した台北の波止場で受けたそうです。

到着した志願兵には、甘いお粥が振る舞われ、歓迎のブラスバンドが純白の軍服に身を包み行進曲を演奏していたそうです。

「『祖国だ!』と叫んで泣いた!」そうです。

たとえ日本本土と言え異なる地です。そこでいろいろな苦労があったと思います。蔡さんの苦労がしのばれます。

その歓迎の群れの中で、よれよれの服を着た乞食のような格好をした敗残兵がいたそうです。その姿を見て、嫌な予感がしたそうです。

その姿は、敗戦後の日本兵でも見られなかったそうです。日本兵の姿はどのような状況でも頭の先からつま先まで凜としていたそうです。

体育教員としての出発

蔡さんは運動が得意であったことから、地元の中等学校の体育の教師として就職されたそうです。

ただ、終戦後になって突然、標準語が日本語から北京語に変わって苦労されました。

また、支那ではびこっていた腐敗が学校の教育に広がりました。蔡さんも、いらぬ嫌疑をかけられたりしました。

二・二八事件ー悲劇の始まり

台湾は、中華民国の領土になり、腐敗が広がり支那本土から来た外省人には仕事があるが台湾出身者には仕事がない状況になりました。

台湾出身者は、たばこの露天商はもとより、考えつくあらゆる仕事を始めました。

そんな矢先の昭和二十二年二月二十七日、台北市で、官憲と役人が、老婆が露天で売っていたたばこを取り上げ売上金まで取り上げました。

老婆は、売上金は返してほしいと懇願しましたが、官憲は銃床で老婆の頭を叩きつけました。

この状況を見ていた民衆が回りを囲みました。官憲はこともあろうに民衆に対してピストルを発射しました。

台湾出身者は官憲を追いかけ、台湾全土で外省人に対する抗議活動に火がつきました。次々と台湾国内で民衆のデモが発生しました。

しかし、官憲側も黙っていません。デモに対して弾圧が始まりました。

裁判官、弁護士、医者、学者等の日本統治時代に教育を受けた人人か拘束されて、拷問を受けたり殺されたりしたそうです。おおよそ、一万八千人~二万八千人が殺されたそうです。

中華民国政府の白色テロが吹き荒れました。

蔡さんは、「白色テロは台湾全土で荒れ狂った。台湾大学の有名な連れ去られたまま現在も消息は不明。当時台湾で最高の販売部数を誇った新聞社の社長は、陳儀の批判をしたという理由で連行され、その後行方不明。こうした迷宮入りの事件は数え上げれば枚挙に暇がない。」と言われています。

「陳儀と和平交渉を行った王添丁(おうてんてい)・台北市議会議員などは、数日前まではお互いに酒を酌み交わしていた外省人の憲兵隊長にガソリンをかけられ、火をつけられて焼き殺された。」

とも言われています。

怖いですね!こんな恐ろしいことを平気で行うんですね。

また、

「北部の基隆港では、キリで手のひらとふくらはぎに穴を開けられ、その穴に「八番線」と呼ばれる太いストロー大の針金を通され横一列に繋がれた人々と銃で撃たれて海に落とされていった。」と書いています。

この殺し方は蒙古襲来の時にも蒙古軍が日本人を殺したやり方と一緒です。

日連は当時の壱岐や対馬の状況に関して、一ノ谷入道という人に宛てた手紙の中で、百姓等は殺し、女は集めて、手に穴を開けて紐を通して船の横にぶら下げ引いていったと書いています。

枚挙に暇が無いと言われている以上、虐殺が台湾全土で行われました。

どれだけ、白色テロが荒れ狂ったかこの発言から分かります。

二十三年ぶりの靖国神社

蔡さんは戦後は中学校の体育教師をしていました。子どもからあまりにも人気があり、その事に嫉妬した周りの教師から密告されて教師を辞めざる終えなかったそうです。

密告で教師を辞めるとは、恐ろしい話です。

その後、いろいろな仕事を経験されて、船会社の営業部長として東京に出張されたそうです。

取引先の上司が、慰安の為に蔡さんをストリップに連れて行こうとしました。

しかし、蔡さんの希望で靖国神社に行くことになりました。

秋色に染まった靖国で、南海に果て北に屍れた(たおれた)戦友のことを思い頭を垂れていたそうです。

その時に、案内の高島さんが、お兄さんの遺影を定期から差し出し、二人で参拝されたそうです。

台湾大地震で多くのことが明らかに

平成十一年九月二十一日、台湾中部でマグニチュード七・六の地震が発生しました。

早速、日本の国際緊急救助隊(白川団長以下百十名)が台湾入りし、捜索に尽力した。

その約一ヶ月後に日本で台湾チャリティーシンポジウムが開かれ、蔡さんも、

「みなさん、ありがとう。みなさん日本人はほんとうに温かい。・・」

と言われています。

金美齢さんが最後に出席していた人々に訴えました。

「もともと台湾と日本は、非常に近いものがあります。こんどの大地震で、これだけの方が台湾に思いを寄せてくださいました。そして当日、マスコミの取材陣と一緒に救援隊が午後二時の飛行機で羽田から飛び立ったというあの出来事、いままでの潜在的にあった、台湾と日本の近さが行動によって表に現れたと私は思っています。・・日本以外にはないのです。覇権主義国家の中国にこの地域のリーダーシップをとってもらっては、皆が迷惑するのです。」

中華人民共和国の江沢民が十万ドル(一千万円)を台湾に寄付したことに対して、金美齢さんが

「江沢民、何ものぞ! 金美齢ここにあり」

と支那に対する競争心を示されたようです。このチャリティーで一千五百万円集まったそうです。

東日本大震災の時には、台湾からは、非常に熱い支援をいただきました。

これを見ると、台湾と日本との太い絆を見ます。

何度も何度も、蔡さんは、日本人よ胸を張りなさい!

と強く後押ししてくれます。

今の台湾の近代化があるのは、「それは、日本の先人達がその叡智をふりしぼって前近代的社会であった台湾を近代化させ、愛をもって民衆の教育に努めた成果なのである。これは歴史の”真実”であり、戦後日本の進歩的文化人が振りかざすような希望的推測やフィクションとはわけがちがう。」とも言ってくださいます。

この本は、戦前から戦後に生きた台湾出身の愛日家の蔡さんの体験になります。

我々も、先達の貴重な功績や体験を大いに学んでいきたいと思います。