「官僚、もういいかげんにせんかい」を読んでみる

この頃続く官僚の失態

3月に入り、朝日新聞から財務省での公文書書き換えを指摘する記事が載りました。それを裏付ける資料の提示や写真が掲載されず、意味がわかりにくかったです。

朝日新聞は、記事の打率?が低迷していましたが不気味な感じもしました。それに比べで財務省は鉄壁の人事体制を組み、安倍首相も恐れる力をもっています。迎え撃つ財務省も一週間ほどジーと黙っていました。

そして、朝日新聞の言っていた公文書の書き換えが真実であることがわかってきました。財務省は平成10年に起こったノーパンしゃぶしゃぶ事件再来を思わせる大不祥事を起こしてしまいました。

その後の3月20日には、日本年金機構が業務委託していたSAY企画が中国企業へ500万人分の入力委託をしていたというとんでもない事件が発生しました。日本年金機構は、消えた年金以降、個人情報流出、支払額の間違い、天下り、95万人のデーター入力ミス等。数え上げればきりがないほど不祥事を起こしています。

昔、東條英機は、ミッドウェー海戦敗北を終戦直前まで知らなかったという話を聞きました。海軍が一国の首相である東條に敗北の事実を秘密にしていました。陸軍(東條は陸軍出身でした)と海軍は犬猿の仲だったそうです。こんな大事な情報を海軍の官僚達は時の首相に伝えなかったのでした。

本日3月28日、理財局の元局長であった佐川さんが証人喚問で国会に出席しています。財務大臣や総理大臣も公文書書き換えを知りませんでした。

総務省が導入した文書管理システムを使っていたので、文書の書き換えは即時にわかるそうですが、

最強官庁と言われた財務省に何があったのでしょうか?

このような流れの中、日本の官僚の歴史を勉強するために、手頃なこの本を読んでみることにしました。

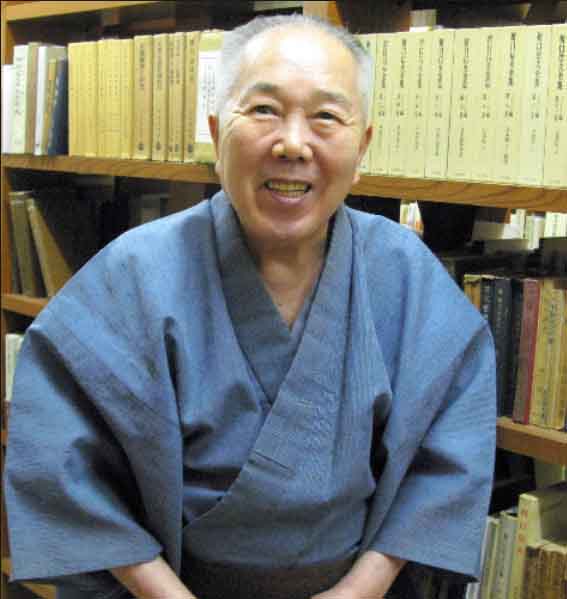

この本は歴史通として知られる谷沢永一さんが平成14年に発売した評論です。

著者の谷沢永一さんは、昭和4年に大阪で生まれ、関西大学の教授で文芸評論を中心に活動をされていました。平成23年に亡くなられました。

歯に衣を着せない鋭い論説が鮮やかでした。

閑暇休題

本日(3月29日)に「す・またん!」(読売テレビ)の辛坊さんを見ていたら4月から大阪市営地下鉄が民営化されるとの解説をしていました。少し驚いたのが市営地下鉄の職員の平均給料が754万円ということでした。

私の庶民感覚からすれば平均給与としては少し高いのでは?と思ったりしましたが、少し他の電鉄会社等との平均給与を調べてみました。

東京都交通局 734万円(都営バス)

京都市交通局 675万円(地下鉄とバス)

神戸市交通局 757万円(地下鉄とバス)

民営鉄道 645万円

関西大手5社 670万円

〇南海電気鉄道 557万円

〇阪急電鉄 824万円

以上

南海電気鉄道の平均給与が一番低いです。阪急電鉄は金持ちですね。阪急電鉄は一番儲けているのでしょうが、特急料金を徴収しないので好きです。この本の中でも阪急電鉄を創設した小林一三の話がでてきます。

中表紙の言葉に著者の危惧を表現している

この本の表紙を開き、中表紙に次の文章が記載されています。少し長くなりますが含蓄のある言葉なので紹介させていただきます。

「膨大強力な近代官僚機構を有する近代国家において、政党の闘争を抑圧し、果ては絶滅させたりする無分別は、結局、官僚の独裁支配、すなわち官僚国家(Obrigkeits-staat)

をもたらすこと必定である。」

(マックス・ウェーバー政治論集)

マックス・ウェーバーは、明治時代~大正時代に活躍したドイツの社会学者です。

これは、戦前の日本を予言している言葉と感じます。

戦前日本は強力な官僚機構を有する国家でした。

陸軍と海軍という強大な軍隊を持っていました。軍隊と言っても所詮官僚組織です。さらに、内務省、大蔵省、外務省等々の官僚達がおりまさに強力な官僚機構を有していました。現在も強力な官僚機構は続いています。

その状況で、政党政治が機能しなくなると、官僚の独裁国家になると言っています。戦前に、国家主義者等が美濃部達吉の天皇機関説という学説を攻撃し、それに野党の政友会が倒閣を連携させるために政治問題化させ騒ぎました。

前回読んだ幣原喜重郎も昭和6年に首相代理として議会で失言して、議会の中で大乱闘が発生します。

その大乱闘も相当激しかったようで、後に「議会振粛要項」という議会改革が進められました。

昭和初期の政友会と民政党は、国内・国外で問題が山積みでしたが、それはほったらかしで、運転席のハンドルの奪い合いを行っていたように見えます。

そんな中で、5.15事件が起こり、時の首相の犬養毅が亡くなります。その後政党政治が終焉(挙国一致内閣の成立)し、退役軍人(退役官僚)や官僚が行う政治の時代になっていきました。

著者からすれば、官僚独裁の時代が支那事変で始まり、終戦で終わる時代?ということにだと思います。

国会が機能せず、倒閣運動に野党が走っていた昭和初期と言うのは、ミサイルが飛んでくる中で首相の嫁はんが怪しいと騒いでいる政治屋のいるどこかの国とそっくりと思ってしまいます。政党政治を健全化することが非常に大切であると感じました。

江戸時代では富と権力を分けた

江戸時代には、武士は地位や金にに恋々とすることなく、武士道に生きたとのことです。農民から年貢を取り立てるのですが、五公五民が建前だったそうですが3割徴収できれば御の字だったそうです。もし、5割徴収しようものなら百姓が筵旗を立てて襲ってきたそうです。農民の不満をうまく解消しながら、少しでも多く年貢を徴収することが武士の役割だったそうです。

巨額損失で自害した薩摩藩士

江戸中期の宝暦3年に荒れていた長良川、揖斐川、木曽川を治めるため、幕府は薩摩藩に三つの川の治水工事を命じるそうです。幕府にとっては、薩摩藩は怖い独立藩でしたので、難題をふっかけて薩摩藩の力を削ごうと考えていました。薩摩藩家老の平田靱負(ひらたゆきえ)が梅雨の中、多くの病死者や工事中の切腹者を出し、工事が終わった後に切腹して責任を取ったそうです。

現代でしたら、そこまでする必要は無いと考えるのですが、そこは武士道という超論理的考え方なのでしょう。

非常に重い官僚の責任に感心するばかりです。そこまで責任を負うことによって江戸時代に平和が保たれたのでしょう。

明治時代になって官僚制の悪弊を作ったのが大久保利通であった

著者は、大久保利通のことを、「近世のわが国に普遍であった責任感や義務感など、美しい日本人の精神基盤を、ことごとく打ち砕いていくのである。」と散々にこき下ろします。

さらに、大久保の親友ができない根暗な性格と、西郷に散々世話になっておきながら最後は裏切る人間性を批判します。

大久保が暗殺された後は、明治十八年に内閣制度が確立するまでは、青天井のように頭上は空白、すなわち従うべき権威がないために、官僚達は自分たちが国権であると思い上がり、自らを国権化する有様であったと断罪します。薩長であれば才能のあるなしや経歴を問わず出世てきたようです。

そんな中で、政府も地縁血縁の情実人事では優秀な人材が育たないということで、明治十九年に帝国大学令を発布し、官僚養成に乗り出します。

初代文部大臣になった森有札の「例せば帝国大学に於て教務を挙ぐる学術の為めと国家の為めとに関することあらんば、国家の為めのことを最も先にし最も重せざる可らざるごとし・・・」の演説をあげています。

お役所の仕事は国家の為にあるとの目的がこの演説から窺えます。

著者によれば、この国家とは、「幕末の志士たちに溢れていた『公』の意識のかけらも見られない。何をおいても国家優先という殺伐としたエゴイズムである。」と批判しています。

この頃から官僚制の弊害が出てきていたのですね。福沢諭吉の「学問のすすめ」の言葉を引用しています。

『青年の生僅かに数巻の本を読めば乃ち官途に志し、有志の町人僅に数百の元金あれば乃ち官の名を仮りて商売を行わんとし、学校も官許なり、説教も官許なり、牧牛も官許、養蚕も官許、凡そ民間の事業、十に七、八は官の関せざるものなし。・・・人民は国の食客たるが如し』

福沢は慧眼は、素晴らしいです。適確に日本人の心を描写しています。学問のすすめが執筆されたときには、官僚の時代に入っていたのですね。

国民は、公務員の良いカモとなっているように書かれています。

国民も国民で、見合いの釣書の職業欄に公務員と書いてあればそれだけで花丸が付いているように思います。学歴欄に東京大学などと書かれていれば花丸五重丸でも付いているようです。

日本人の公務員に対する信頼は絶大なものがあります。

憲政の常道の終焉と官僚政治の台頭

憲政の常道という言葉は、現在ではほとんど知る人はいないと思います。大正末から5.15事件までは、憲政の常道というルールで国民の意見を反映させる政治を行っていました。そのルールとは、

1.衆議院の第一党が政権を執る。

2.現政権が失政によって倒れたときは、野党第一党が次の政権を執る。失政以外の首相がテロ等で死んだりした場合は政権交代はしない。

このルールをコントロールしていたのが元老の西園寺公望でした。と言うのは、今の憲法のように国会議員の議決で首相が選ばれている訳では無く、元老が憲政の常道というルールで政権交代に道筋をつけていったと思います。

その後、5.15事件で、満州国の承認に消極的であった政友会の犬養毅が殺害されました。当然、テロなので政友会の次の総裁である鈴木喜三郎が首班指名されるわけですが、この人がとんでもない軍部強硬派だったそうです。

これで、西園寺は鈴木喜三郎には首班指名せず、海軍の穏健派で平和を望める人を齋藤實を首班指名しました。

斉藤内閣は立憲政友会と立憲民政党のそれぞれから人材が入り込んだ内閣となりました。これで二大政党が交互に内閣を組閣していく憲政の常道が崩れることになりました。

ここで国民の代表である政治家と政党の政治が終焉したと思います。著者は、「昭和五年から終戦までは、陸軍が私権力を行使していた。『統帥権干犯』という屁理屈の故事付けで、陸海軍は内閣の決定に従わない独立した存在であると主張した。政党にたいする宣戦布告である。なのに政友会の鳩山一郎は政権欲に目がくらみ、陸海軍の言いなりになってしまった。」と言っています。

『統帥権干犯』問題というのは、昭和五年、ロンドンで各国の軍縮会議が開かれました。そこで、各国の補助艦の数を制限する話し合いが行われましたが、欧米一0に対して日本は七という予定から六・九七五と少ない数で批准されました。これに対して海軍と野党政友会は、この数を不満として明治憲法に書かれている天皇の統帥権を犯すものだということで議会での大騒ぎが『統帥権干犯』問題です。この論法でいくと、陸軍と海軍の予算を決めることそのものも統帥権干犯になるということです。陸軍と海軍に対しては誰も口を挟むことが出来なくなったという議論です。

なお、鳩山一郎とは、孫である元鳩山由紀夫首相のおじいさんです。

犬養毅暗殺の後、高橋是清が臨時で首相を勤めますが、それ以降は近衛文麿を除いて首相は全て官僚か軍人出身者ばかりになってしまいました。

官僚が国家権力を掌握した日

2.26事件の後、国民の期待を受けて近衛文麿が首相になります。この時にとんでもない人が内閣書記官長(今で言う官房長官と言ったところですか)になります。

朝日新聞出身・信濃毎日新聞出身の風見章です。

この時に盧溝橋事件が勃発し、支那事変が勃発します。この人は支那事変を長引かせましたが、戦後には社会党の代議士として、中華人民共和国の周恩来に会いに行き「日本が中国に侵略して迷惑をかけた」と謝っています。

こういうのをマッチポンプと言うのでしょう。戦前は、支那事変の政府当事者でありながら、戦後は何食わぬ顔をして謝罪を行い、謝罪外交の第一歩の足跡を残しました。

そして、昭和十三年には、「国家総動員法」と言うとんでもない法律を成立させました。

第一条には、「国家総動員とは、戦時(戦時に準ずべき場合も含む)に際し、国防目的達成のため、国の全力を最も有効に発揮せしむる様、人的及び物的資源を運用するをいう」とあります。

これは、国内にあるすべての物質を国家の為に差し出し、総動員業務(物質の生産、流通、輸出入、運輸、通信、金融、衛生、教育、研究、情報、宣伝等々)を国にさしださせ、労働争議や経済活動を制約し、集会・大衆運動を制限し、新聞の発行停止などを、政府は国会決議を経ずとも勅令をもって行うことがてきます。

本当に恐ろしい法案です。

この法案が国会に提出された時には、政友会と民政党は強く反対しました。

昭和十三年三月三日に議場で法案の内容を佐藤賢了中佐が大声で説明しましたが、他の議員達の説明も全く聞く耳を持っていなかったので宮脇長吉代議士が「これではあまりにも一方的すぎる」と叫ぶと、中佐は軍靴で壇上を蹴ってサーベルを打ち鳴らしたそうです。

これで、どうしようも無く、この法案が成立したそうです。

官僚は首になることもなく、次々と「国家の為」と言う名目の為に物資や人員を集め、使っていく流れができました。

近衛内閣というとんでもない内閣ができ、尾崎秀実や風見章等の共産主義者や官僚等が巣くい日本を亡国へとひきずりこんでしまったことは、十分肝に銘じたいと思います。

国家総動員法の成立とその後

国防の為と言う大義の為に、全ての国の資源を利用出来る、とする国家総動員法ですが、近衛首相は支那事変の間は発動しないと言っていました。

しかし、実際には公布からわずか一ヶ月後の工場事業場管理令を皮切りに、次々と新しい制令を発布してしまったそうです。

「昭和十一年~十六年(1936~41年)にかけて銃制経済という名目で、自動車製造業法、人造石油事業法、製鉄事業法、航空機製造事業法、造船事業法など産業ごとの『事業法』が次々と法制化されていった。」と言っているように官僚の支配が作られていきました。

さらに、官僚は企業の経営まで、手を突っ込もうとしていました。この手を突っ込むのを推進したのは、朝日新聞の笠信太郎です。『従来の統制がその自治たると官治たるとを問はず、要するに『物の流れ』を規定し統制したに過ぎなかったといふことは、(中略)経営乃至は企業そのものからは離れて物質を統制するといふことになった。いはば[経営]を外側から統制するといふことになり、[経営]の内部に少なくとも直接には統制は入り込まなかったといふことを示すのである。これは各経営が、物質、資本、労働力については殆ど統制されて一定の枠の中に入れられながら、この枠の中における活動、即ちこれらの統制された統制された生産要素をもってするところの利潤獲得の活動については、何ら直接の制約を蒙らないでいるといふことを語るものである』と言っており、『この経営の外側を統制して、その内部を統制しないといふ行き方は、(中略)生産力拡充の障害を作り出した所以でもあり、そこにいまの統制の組織の限界が示されることになったのである。』と笠の言葉を引用しています。

企業の経営まで国家の手が入ってくれば、共産主義社会になります。官僚統制国家を目指す方向へと進んでいきました。

この様子を見ると、国民の声が政治家を動かし政治家がちゃんと官僚をコントロールしていたとは到底思えないです。

この笠信太郎ですが、戦後日本代表するジャーナリストですね。

六十年安保闘争の時には、朝日新聞を使って安保条約反対の運動に火をつけて煽った人です。樺美智子さんが騒乱の中で死んでからは急に矛先を変えました。

反対運動を急に沈下させました。朝日新聞は、昔から騒乱を起こすんですね。

財界と官僚の戦い

当時企画院という内閣直属の物質動員・重要政策企画立案できる部署がありました。そこでは、企業は株主のために利潤追求すべきてはないとの方針を受け、「経済新体制確立要綱案」の原案を作成したそうです。

その原案の一部では、

一.商法を改正し企業に於ける資本所有と経営機能とを分離し企業経営の公共性を確立し経営担当者に公的性格を賦与すること

とあり、そのことが引用されています。社会主義国家のようでもあります。

ここまで手を突っ込まれると企業も黙っていません。

財界代表の小林一三(阪急電車の創設者)が反旗を翻したそうです。小林一三は、山梨県韮崎市(にらさきし)の出身で、明治二十五年に慶応大学を卒業し三井住友銀行に入り、阪鶴鉄道(JR福知山線・舞鶴線)の監査役になりました。十五年ほど勤めた後、証券会社に入ったが関東大震災で頓挫してしまいました。

心機一転箕電創設に携わることになりました。この箕電も、初めは「タヌキが乗るのか」と言われたそうです。小林には文才があり、郊外生活の快適さを魅力的にアピールするパンフレットを一万部作成して住民を集めたそうです。それに付随していろいろなレジャー施設を作っています。

当時、俳優になるには資格が必要だったそうで、人材不足だったそうです。芸能学校を作ってお客を呼んだそうです。遊園地を作りました。劇場を作りました。温水プールも作っています。

その小林一三と官僚代表の岸信介との間で戦いが勃発します。岸信介とは、安倍首相のおじいさんです。

商工省の次官でした。しかし、小林によって次官を追われました。更に、昭和十六年には、企画院調査官の十七名が治安維持法で逮捕されたそうです。

第一ラウンドでは、小林一三等の財界が反対し、財界が勝利しました。しかし、第二ラウンドでは、東條内閣になり岸は商工大臣に返り咲きました。ここで、大きく官僚が勝利することになりました。

「彼らは企業の自主的運営に制限を加え、鉄鋼、石炭、鉱山、自動車、精密機械、造船といった重要産業について、業種ごとに「統制会」をつくった。」と書いています。

財界の企業経営に制限がかかることになりました。

岸は、昭和十八年には、企画院と商工省を合併させて強大な権限をもつ軍需省をつくりその次官に就任しました。この時の軍需大臣は東條さんなので、実質次官である岸がトップということになります。

岸との戦いに負けた小林はよっぽど悔しかったのでしょう。その顛末をただちに綴り、「中央公論」に「大臣落第記」との記事を連載を始めたそうです。

これには、なんぼのんびりしている官僚連中でもこの連載を止めたそうです。

これは、現在週刊文春が「安倍『暗黒支配』と昭恵夫人の嘘を暴く」とか書いているのに比べたらかわいいもんですね。

ところで、著者が言うように「小林の連載が実現しなかったはじつに惜しい。」です。

この章の最後で面白い結論を書いています。それは、

戦争を仕掛けたのは官僚である

です。

著者は戦争責任というものは法的にはありえないと考えています。しかし米国との戦争を企んだ責任は官僚にあると考えています。

特に革新官僚と言われる人々は戦争を手段として利用し、統制経済による支配を目論んでいたとまで言っています。

内務省の解体と最強官庁財務省

日本は敗戦でGHQが日本に乗り込んできました。

GHQは、内務省を解体しました。内務省とは、官庁の中の官庁と呼ばれたいたそうです。現在の警察庁、国土交通省、厚生労働省、総務省を統合する省庁でした。絶大な権力を持っていたそうです。内務省に変わって力を持ってきたのが財務省(大蔵省)でした。この財務省の横暴で思い出されるのが、「国民福祉税構想」です。平成六年二月三日、細川首相が突然、総額六兆円の所得税減税を行うと同時に平成九年から消費税三パーセントを廃止して七パーセントに引き上げる「国民福祉税」を導入すると発表しました。実質、消費税の七パーセントへの増税です。

細川首相は、わずか五日前に消費税の引き上げは無いと言っていました。

その時の官房長官も全く知らされていませんでした。後に武村官房長官は週刊誌の取材で、「官が暴走して国民の知らないところで大変なことが進行してしまった」と述べたそうです。

満州事変の時に、地方の軍隊が暴走して大きな問題になりました。この時も、大蔵省(財務省)が勝手に暴走して消費税の増税を進めようとしました。

恐ろしい事です。特に財務省の人達は財務省の事を富士山に例えているそうです。日本一の省庁ということだと思います。財務省の人々は東京大学を優秀な成績で卒業し、国家公務員試験総合職の試験を優秀な成績で突破した人々です。試験という闘争に勝利した人ですが、一般国民と比べて偉いと考えていると思います。それに比べ政治家は選挙という国民の付託を受けた人です。政治家が官僚をしっかりとコントロールすることが大切です。

内閣法制局という巨大伏魔殿

後、官僚の問題として大きくクローズアップされるべきなのは、内閣法制局だと思います。著者も、「内閣法制局は、明治十八年の内閣制度確立と同時に法制局として総理大臣の管轄下に置かれた。戦後、GHQのもとで解体・再設置を経て、昭和三十七年に内閣法制局と改称された。『内閣の法律顧問』とか『憲法第九条の解釈者』などと言われ、特に第九条がらみではきわめて政治的な役割を担ってきた機関である。」と言われています。

官僚は法案提出権を持っていませんが、各省庁で立案したものの審査を行い、与党に根回しし国会提案の了承を取り付けます。

更に、裁判所や外務省の話まで進めていきますが、耳目にも新しい話になるかと思います。

常識では考えられない判決や話が聞こえてきます。